子育て期(産後ママ)の栄養

POSTPARTUM PERIOD

産後や子育て中のママやパパは、日々いろいろなことに追われ、自身の食事が後回しになりがちですが、この時期の栄養の摂り方も、とても大切になってきます。特に産後はすぐに体力の回復がはかれるわけではありませんし、さらに母乳育児の場合はその分の栄養も考慮する必要があります。負担とならないよう、手軽で無理のない方法で栄養バランスの良い食生活を心がけましょう。

監修

国立病院機構水戸医療センター

管理栄養士 鴨志田 純子 先生

子育て期(産後のママ)の栄養状態

出産後は様々な体の変化が起き、回復には1か月以上かかります。退院後は無理をせず、家族や周りの方の協力をもらいながら、少しずつ生活のペースをつくっていきましょう。

食事を極端に制限したり偏って食べたりするとママの体力の回復に影響する場合があります。まずは1日3食バランスよく食べることがママと赤ちゃんの健康につながります。

母乳育児の場合、アレルギー予防のためにママの食事を制限することはすすめられていません。医師の指示で赤ちゃんのアレルギーの治療にママの食物除去をする場合は、不足する栄養素を他の食品で補うようにします。

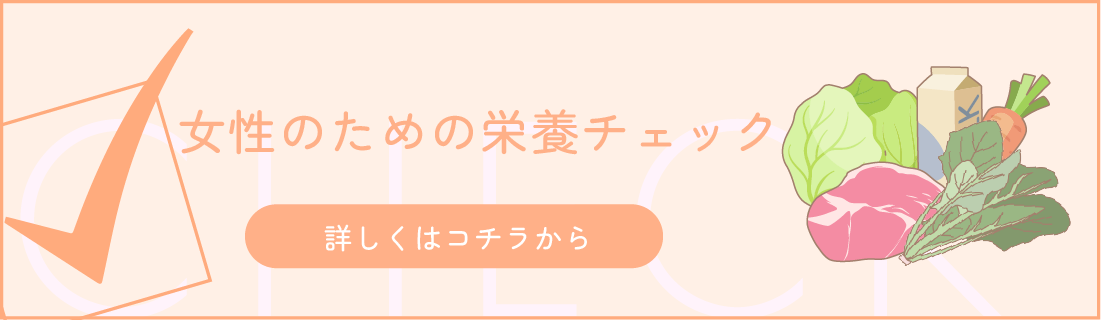

必要エネルギー・栄養量

母乳量はだんだんと増加し、産後半年経つ頃には1日あたり平均780mL分泌すると言われています。授乳中はエネルギー、タンパク質の付加が必要です。3食の食事だけでは摂りきれないので補食もしましょう。

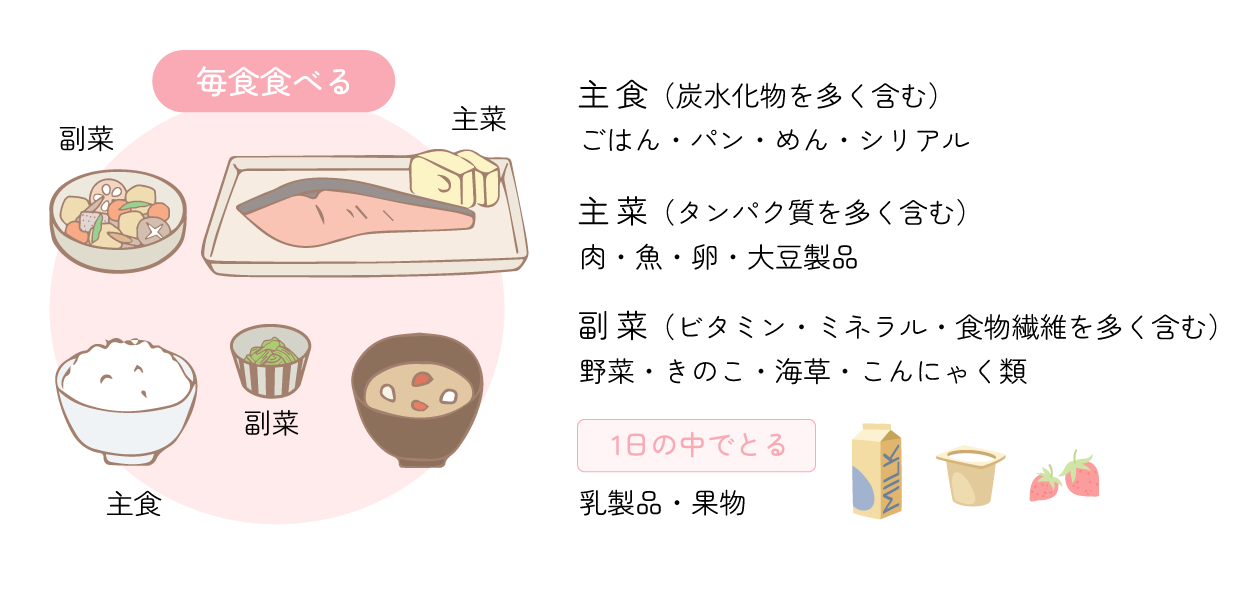

毎食の食事のイメージ

主食・主菜・副菜を毎食組み合わせることで、栄養素をバランスよく摂取することができます。

授乳中は脱水予防のため水分は多めに摂取しましょう。ただし、糖分やカフェインを多く含む飲み物と、からだの回復期に冷たい飲み物のとりすぎは要注意です。

子育て期(産後のママ)における5大栄養素の役割と重要性

授乳期は赤ちゃんにより良い母乳を届けるために、タンパク質や脂質、炭水化物はもちろんですが、ビタミンやミネラルといった5大栄養素が通常よりも多く必要になります。

毎日の食生活のなかで、食品数を増やすようにすると様々な栄養素を摂ることができます。

エネルギー源になる「炭水化物」

身体のエネルギー源となるのが炭水化物です。母乳を作るためにもエネルギーが必要です。

穀物や野菜、果物などは炭水化物だけでなく、ビタミンやミネラル、食物繊維なども含まれ、栄養バランスの良い摂取が可能です。

ごはん

パン

うどん

じゃがいも

バナナ

からだをつくる「タンパク質」

タンパク質は、筋肉、骨、血液、内臓などの成長や修復、そして免疫機能の維持に必要な栄養素です。授乳中は母乳を生成するために、通常よりも多くのタンパク質が必要となります。しかし、一度に利用できるタンパク質の量は限られているため、一日に数回に分けて摂取するのが効率的です。

肉類

魚類

木綿豆腐

卵

大豆製品

様々な機能をもった「脂質」

脂質はエネルギー源として働き、細胞膜やホルモンの材料となり、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)の吸収を助ける重要な栄養素です。また、母乳中の脂肪は赤ちゃんのエネルギー供給と脳の発達に欠かせません。DHAやEPAといったオメガ3脂肪酸は、魚、シソ油、アマニ油などに豊富に含まれ、血液の流れを良くし、脳の発達にも寄与します。

食物油

バター

魚の油

オリーブオイル

アマニ油

生命維持に欠かせない「ビタミン」

ビタミンは、体の正常な機能を維持するために欠かせない栄養素です。エネルギー生成、体の成長や修復の支援、免疫システムの強化など、各ビタミンには特異的な役割があります。特に産後のママは、ビタミンA、B群、C、Dなどが不足しがちなので、意識的に摂取することが重要です。

豚肉

納豆

果物

緑黄色野菜

その他の野菜

筋肉や神経の伝達に関わる「ミネラル」

ミネラルは生命を維持するために必要な栄養素で、骨や歯の形成、神経伝達、血液生成、免疫機能の維持など、体の様々な機能を支えます。産後の期間は特にカルシウム、鉄、亜鉛、ヨウ素などのミネラルが不足しがちなので、これらの摂取に注意することが重要です。

牛乳

わかめ

きのこ類

ちりめんじゃこ

納豆

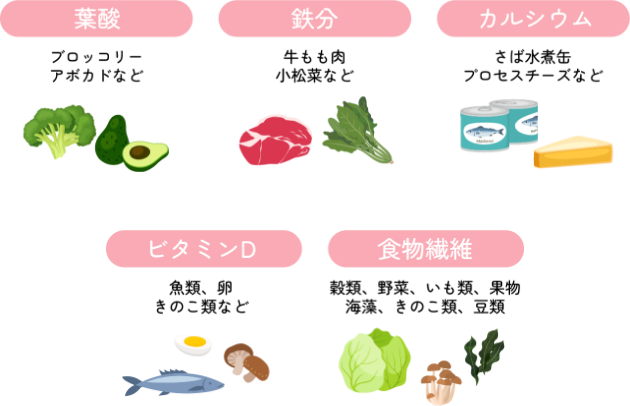

特に不足しがちな栄養素

妊娠前の状態に体を戻すためにも、特に意識して摂りたい栄養素をまとめました。

これらの栄養素は母乳の質を高め、赤ちゃんの健康や次の妊娠を考える方にとっても重要です。

手間をかけずにバランスの良い食事を心がけましょう

「一汁三菜」を毎食用意することは本当に大変です。たんぱく質と野菜がとれる主菜と具沢山の汁物で「一汁一菜」でもよいです。赤・黄色・緑など様々な色の食材を使うことを意識してみましょう。パパと協力しながら、例えば赤ちゃんがお昼寝している間に、温野菜や夕食から翌日まで食べられる具沢山のスープや煮物を用意しておくと便利です。また、食事だけで栄養が不足するときは、栄養補助食品やサプリメントを補助的に利用しましょう。

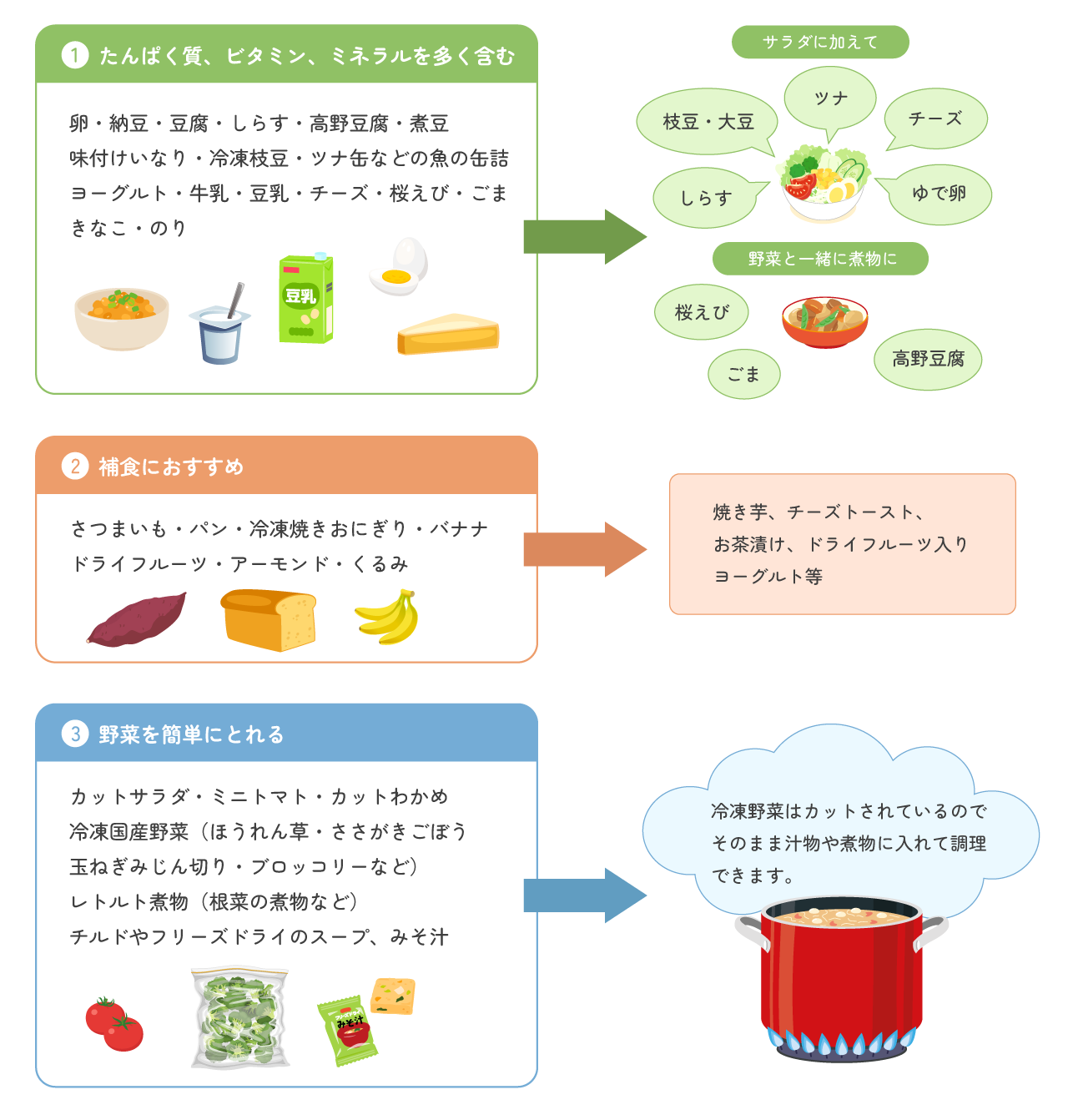

簡単・便利なバランス食の工夫

●常備しておくと便利な食品と使い方

●栄養バランスを整える食事の工夫

・運動は代謝を上げ、脂肪の燃焼を促します。ウォーキングやヨガ、産後エクササイズなど、無理のない運動から始めましょう。

・ストレスは食欲の乱れや不眠を引き起こすため、家族や地域の保健師や子育て支援センターに相談したり、時々リラクゼーションや趣味などで自分の時間をつくり、十分な睡眠などでストレスをためないようにしましょう。

●その他、便利なサービス等を活用して負担を減らしましょう

ネットスーパー

・宅配弁当

ミールキット

簡単レシピ

体重・体型・栄養管理のポイント

体重管理のポイント

体重は、6ヶ月を目安に妊娠前体重(肥満の方はBMI25以下を目標に)にもどしましょう。授乳しない方でも、6ヶ月から1年を目安にゆっくりと体重を落としていきましょう。卒乳後に体重が増えやすい傾向があります。食事量に注意し運動量も増やしていきましょう。

●体重を健康的に減らしていくコツ

無理な制限を避け、体調を整えながら進めることが重要です。

・おにぎりやパン、麺など炭水化物のみの食事は手軽ですが、満腹感が得られにくく、食べる量が多くなったり間食が増えてしまったりすることがあります。タンパク質と食物繊維が豊富な食品を組み合わせて摂ると血糖値が緩やかに上昇し体重が増えにくく腹持ちもよくなります。どうしても早食いになりがちですが、少し余裕が出てきたらゆっくり食べるように心がけましょう。

・間食の内容と量に気を付けましょう。お菓子やジュースなどの嗜好品の摂りすぎないように。おなかがすいた際にはヨーグルトやフルーツ、ナッツなど健康的な間食も良いでしょう。(普通体型の方の授乳中にはエネルギーの付加が必要なため炭水化物の間食もすすめています。)・夜遅い時間に食べることは睡眠の質を下げ体重も増えやすくなるため、食べるときはなるべく消化の良いものにしましょう。

●忙しく、疲れがたまっている人

赤ちゃんが寝ているときに一緒に休むようにします。頑張りすぎず、パパと役割を分担し、また周囲の方にも家事や育児を協力してもらいましょう。

・宅配弁当、スーパーやコンビニのお惣菜を利用して料理の負担を減らしても良いです。

・時間があるときに、食事の準備や食材のカットなどをしておくと、忙しいときでも手早く食事を作ることができます。また、冷凍食品やレトルト商品、サプリメントなどの栄養補助食品も上手に利用しましょう。

●離乳食が始まったら・・・

お子さんの食事が始まるときは大人の食事を見直す良い機会です。素材やだしを生かした料理は子どもの味覚の成長にもつながり、大人も減塩することができます。大人の料理のとりわけをして同じ食材で一緒に食事を楽しみましょう。

●減塩のポイント

・麺類の汁は飲まない。

・加工品(ハム、練り製品、うどん、パンなど)やインスタント食品を控える。

・醤油など塩分を含む調味料はかけるよりつけて食べる。

・だしや香辛料・香味野菜を使ってうまみをプラス。

・カリウムを多く含む野菜や果物、海藻類をとる。

合併症をお持ちの方の注意点

●妊娠高血圧症候群だった方

バランスの良い食事と減塩に取り組み、食事と運動で体重管理を行い、生活習慣病を予防しましょう。

●妊娠糖尿病だった方

バランスの良い食事を心がけ、野菜から先に食べるようにしましょう。また、間食や飲み物等で糖質をとりすぎないように気を付け、低GI食品などの活用で体重管理を行いましょう。

朝食の重要性

朝食を摂らない傾向が若い世代や産後のママに見られます。

朝食を抜くことは、栄養バランスの不良につながる可能性もあり、体力の回復が損なわれたり、体内時計の以上などを招き、心身の不調につながる可能性もあります。特に授乳中は夜中の授乳により朝は血糖値が下がっており、エネルギーが不足しています。育児で忙しい毎日ですが簡単なものから食べる習慣にできると良いでしょう。

例)果物とヨーグルト、納豆ご飯、チーズトースト、シリアルと牛乳又は豆乳

国立病院機構水戸医療センター

管理栄養士

鴨志田 純子 先生