第9回

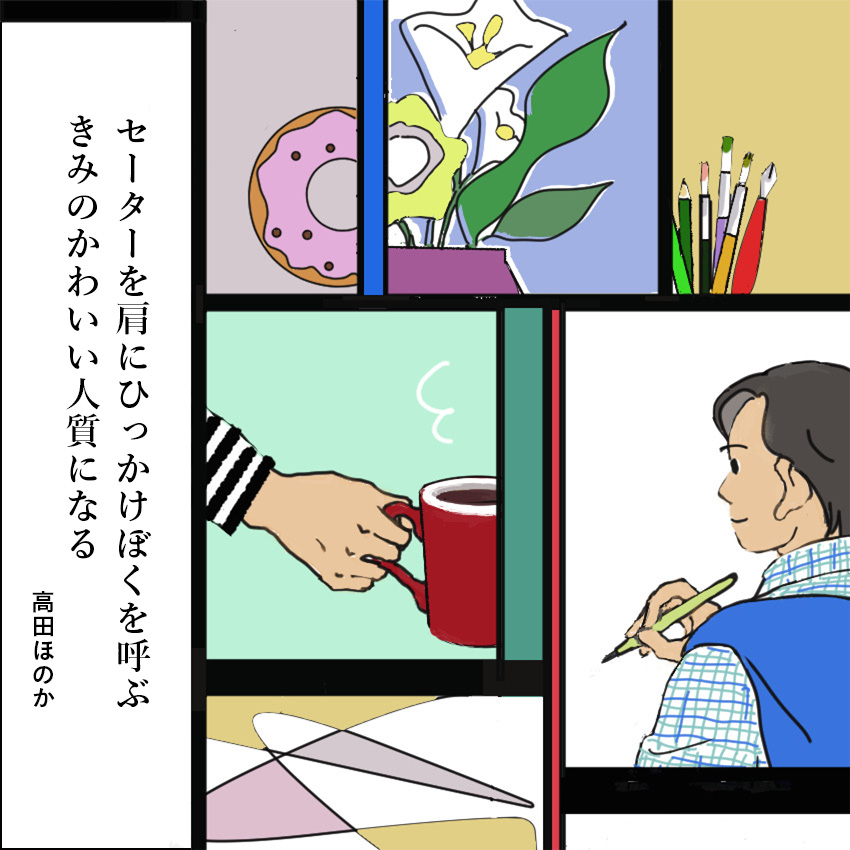

かわいい人質

「短歌って楽しい」と思ってもらいたい、と高田ほのかさんは言います。つくり方を知ることで、その魅力をより深く感じることができるようです。

セーターを肩にひっかけぼくを呼ぶ

きみのかわいい人質になる

高田ほのか

主体の輪郭

2024年5月、東京の恵比寿で開催された作家・吉本義巳さんによる抽象画展「cool abstract exhibition」。その展示会の一角で、吉本さんの抽象画12作品と対になるかたちで、わたしの短歌を12首展示していただいた。抽象画と短歌、一見相容れなさそうなふたつの表現が寄り添って並んでいる。

展示会のなかで、吉本さんとトークセッションを行った。タイトルは、「~Abstract_art※×短歌 作品の背景を紐解く~」。抽象画と短歌それぞれのアプローチから、作品の裏側にあるもの、抽象画と短歌が掛け合わさることで生まれてくるものを探ってゆく。

セッションも終わりに近づいたとき、質疑応答タイムで20代の女性が手を挙げてくれた。

「読者が忘れられない短歌をつくるコツってありますか?」

期待に満ちた黒い瞳が、まっすぐこちらを見つめている。

「そうですねぇ」

わたしは相づちを打ちながら考えを巡らせた。

どう答えようか。忘れられない短歌、それはきっと、作者の意図だけでなく、読む側の感覚によっても大きく左右されるものだろう。しかし、それでまとめてしまうのは簡単すぎる気がした。もう少し、自分のことばで伝えてみよう。

「短歌が魅力的に映るとき、その作品の背後に、一人の人物の存在感が浮かび上がってくることが多いんです」。

そう答えながら、展示されている一首を例に挙げることにした。

吉本さんがかつて師事していたのは、「OSAMU GOODS」の作者で知られるイラストレーターの原田治さん。吉本さんは、原田さんからアブストラクトアートを学び、時には原田さんのアトリエで食事をつくったりと、長い時間を共に過ごした。しかし、2016年に原田さんが病で急逝。吉本さんは深い悲しみのなか、しばらく作品づくりから離れていたが、やがて原田さんの「抽象画を描きたい」という遺志を継ぎ、再び筆を取るようになったという。

この話を聞いて、最初に詠んだのがこちらの短歌だ。

展示会のなかで、吉本さんとトークセッションを行った。タイトルは、「~Abstract_art※×短歌 作品の背景を紐解く~」。抽象画と短歌それぞれのアプローチから、作品の裏側にあるもの、抽象画と短歌が掛け合わさることで生まれてくるものを探ってゆく。

セッションも終わりに近づいたとき、質疑応答タイムで20代の女性が手を挙げてくれた。

「読者が忘れられない短歌をつくるコツってありますか?」

期待に満ちた黒い瞳が、まっすぐこちらを見つめている。

「そうですねぇ」

わたしは相づちを打ちながら考えを巡らせた。

どう答えようか。忘れられない短歌、それはきっと、作者の意図だけでなく、読む側の感覚によっても大きく左右されるものだろう。しかし、それでまとめてしまうのは簡単すぎる気がした。もう少し、自分のことばで伝えてみよう。

「短歌が魅力的に映るとき、その作品の背後に、一人の人物の存在感が浮かび上がってくることが多いんです」。

そう答えながら、展示されている一首を例に挙げることにした。

吉本さんがかつて師事していたのは、「OSAMU GOODS」の作者で知られるイラストレーターの原田治さん。吉本さんは、原田さんからアブストラクトアートを学び、時には原田さんのアトリエで食事をつくったりと、長い時間を共に過ごした。しかし、2016年に原田さんが病で急逝。吉本さんは深い悲しみのなか、しばらく作品づくりから離れていたが、やがて原田さんの「抽象画を描きたい」という遺志を継ぎ、再び筆を取るようになったという。

この話を聞いて、最初に詠んだのがこちらの短歌だ。

「ちょっとこれ手伝ってくれ」

ぼくを呼ぶきみにとっての人質となる

高田ほのか

5・7・5・7・7という短歌の形式は守っているものの、<「ちょっとこれ手伝ってくれ」ぼくを呼ぶ>という上(かみ)の句(5・7・5)では、人物(短歌では「主体」という)の姿が浮かんでこない。そこで、インターネットで「原田治」と検索をかけてみた。すると、セーターを肩にひっかけた原田さんの写真がいくつも出てきた。これだ、と思ったわたしは、上の句を<セーターを肩にひっかけぼくを呼ぶ>に変えた。

下の句(7・7)も工夫が必要だった。<きみにとっての人質となる>では、散文的で面白みがない。そこで、<きみのかわいい人質になる>と表現を変えた。「かわいい人質」という吉本さんを表した比喩は、師匠が亡くなったあとだから出てきた意識かもしれない。現在も原田さんに師事していたら、このような表現にはならなかったと思う。

そうして完成したのが、こちらの短歌。

下の句(7・7)も工夫が必要だった。<きみにとっての人質となる>では、散文的で面白みがない。そこで、<きみのかわいい人質になる>と表現を変えた。「かわいい人質」という吉本さんを表した比喩は、師匠が亡くなったあとだから出てきた意識かもしれない。現在も原田さんに師事していたら、このような表現にはならなかったと思う。

そうして完成したのが、こちらの短歌。

セーターを肩にひっかけぼくを呼ぶ

きみのかわいい人質になる

高田ほのか

主体(吉本さん)と相手(原田さん)のユーモラスでありながら、どこかあたたかみのある関係性。そして、主体の輪郭が、おぼろげに浮かんでくるのではないだろうか。

そして、「お一人おひとりのなかで、ものがたりをふくらませていただけたら嬉しいです」と、締めくくった。

質問をしてくれた彼女のほうに視線を向けると、その瞳は先ほどより熱を帯びているように見えた。

ほっ。

そして、「お一人おひとりのなかで、ものがたりをふくらませていただけたら嬉しいです」と、締めくくった。

質問をしてくれた彼女のほうに視線を向けると、その瞳は先ほどより熱を帯びているように見えた。

ほっ。

※Abstract_art……形状・形態・色・線といった造形要素を使って構成した抽象画

イラスト・小沢真理

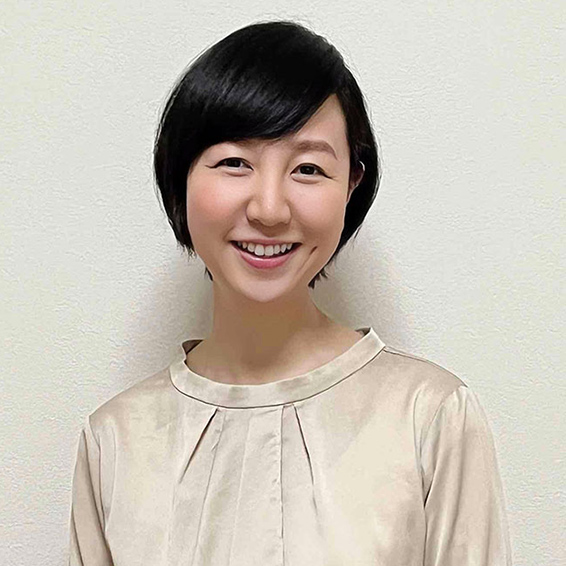

高田ほのか(たかだ・ほのか)さん

大阪出身、在住。関西学院大学文学部心理学科卒。2010年より短歌教室「ひつじ」主宰。「未来短歌会」所属。テレビ大阪放送審議会委員。さかい利晶の杜(千利休・与謝野晶子のミュージアム)に短歌パネル常設展示。小学校、大学から企業まで幅広く講演・講義を行い、現在まで短歌の魅力を1万人以上の参加者に伝えている。短歌教室「ひつじ」は、2020年よりオンライン教室を開催。NHK「あさイチ」、関西テレビ「報道ランナー」、女性誌などから取材を受ける。関西を拠点に尽力する社長にインタビューし、その“原点”を「短歌で見つける経営者の心」と題するコラムにしており(産経新聞社)、大阪万博が開催される2025年に100社、100首を完成させ、歌集の出版と展示会を開催予定。著書に『ライナスの毛布』増補新装版(書肆侃侃房)。監修書に『基礎からわかるはじめての短歌』(メイツ出版)。