食べ物の栄養を効率良く吸収するために、“意識的に噛む”ことも心がけましょう。

咀嚼で食べ物が細かく砕かれると、消化酵素を含む唾液の分泌が促進され、消化・吸収が促されます。理想は、一口30回以上とされています※。

また、「噛める」工夫をする事もポイントです。例えば、根菜を使う場合は大きめにカットして食感が残るように調理をする、きのこ類やこんにゃくなど噛み応えのある食材を取り入れる、仕上げにナッツをトッピングする、といった事も有効です。

栄養バランスの良い食事とは

ヒトが生きるために必要なエネルギーは、酸素、水、栄養から作り出しています。

そんな栄養を摂るための毎日の食事は重要な役割を担っています。栄養バランスの良い食事の基本を今一度見直し、季節折々のおいしい旬の食材を楽しみながら、健やかに過ごしましょう。

毎日の食事とともに適度な運動と休養を意識

”バランスの良い食事“とは、栄養素としてのバランスはもちろんですが、食事のタイミングや食べ方も意識するのが理想的です。基本は1日3食、規則正しく摂る。間隔が空き過ぎたり、夜遅くの食事など不規則な食生活は、過食や肥満につながり注意が必要です。

また、適度な運動と十分な休養、睡眠もカラダを整えるためには必須。特に、日光を浴びたり、ウォーキングなど一定のリズムを保った運動は、精神の安定や体内時計の調整、過剰な食欲のコントロールなどに関与するセロトニン※の分泌を促す働きがあると言われています。バランスの良い食事とともに、適度にカラダを動かし、睡眠の質を向上させることも意識してみましょう。

- セロトニンは、脳内の神経伝達物質の一つ。精神を安定させ、疲労回復、睡眠の質を向上するなどの働きがある。

五大栄養素でバラエティ豊かな食卓に

では、元気の源になる栄養バランスの良い食事の基本を再認識しましょう。三大栄養素のタンパク質、炭水化物、脂質は、食べたものをエネルギーに転換する重要な栄養素であり、その代謝をサポートするのがビタミン、ミネラルです。これらを合わせた五大栄養素がしっかりと摂れる食生活が基本で理想と言われています。

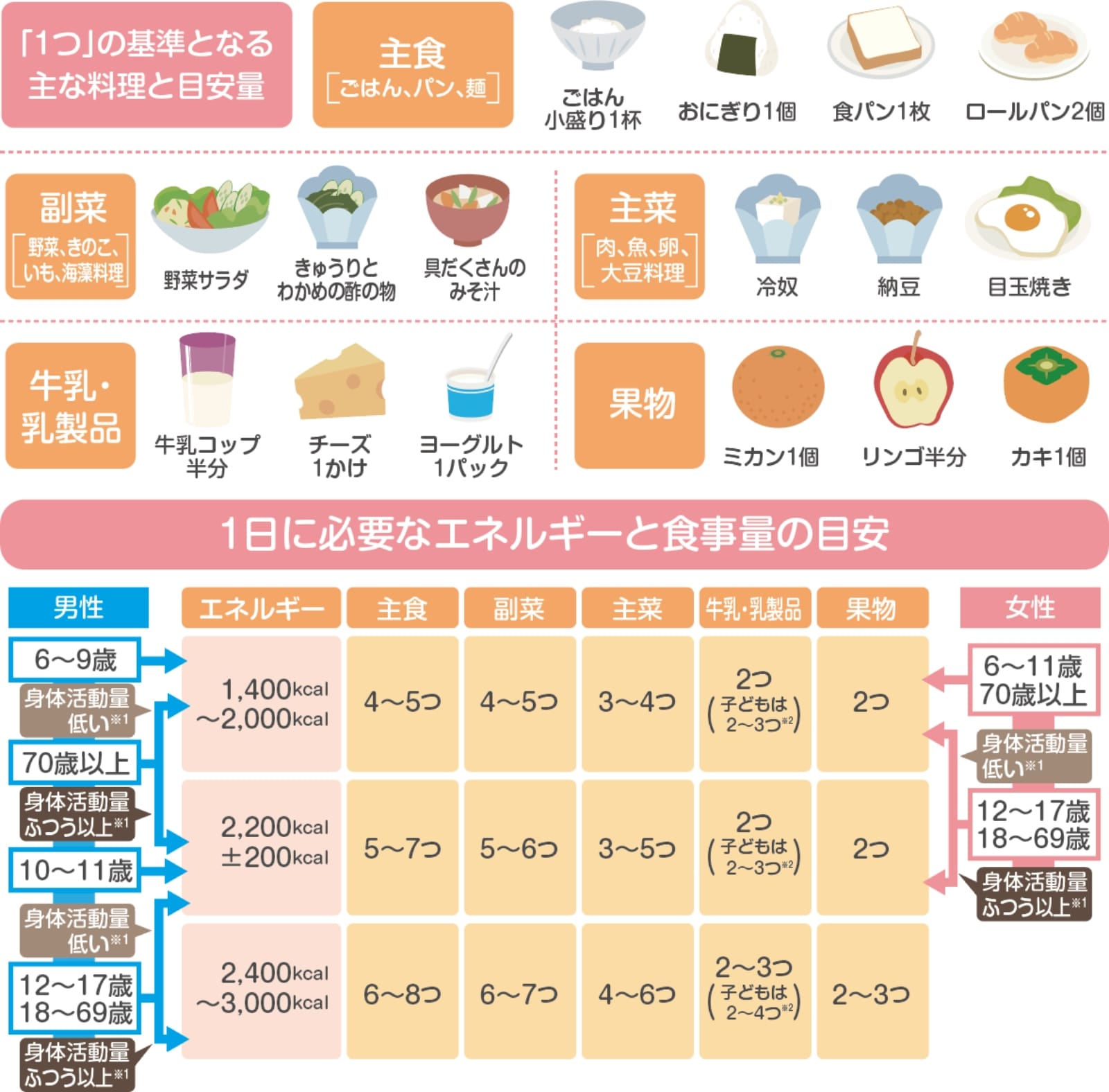

”バランスの良い食事“といっても、年齢やそれぞれの生活スタイルで理想的な栄養バランスは異なります。頭では栄養バランスが良い食事が大事とわかってはいるものの、なかなか忙しい毎日の中での管理は難しいでしょう。そんなときに活用したいのが、下記図の厚生労働省と農林水産省が共同で策定した「食事バランスガイド」です。

主食をはじめとする5つの料理区分それぞれに、「4~5」「5~7」など1日分のSV値(食事の提供量の単位)が示されています。活動量によっても摂取容量が変わってきますので、ライフステージに合わせた身体活動量ふつう以上をめざし、バランス良く食事を摂りましょう。

- 単位:つ(AV)SVはサービング(食事の提供量)の略 出典:農林水産省Webサイト

- 身体活動量の見方

「低い」:1日中座っていることがほとんど

「ふつう」:座りが中心だが、歩行・軽いスポーツなどを5時間程度は行う。さらに強い運動や労働を行っている人は、適宜調整が必要です。 - 学校給食を含めた子ども向けの摂取目安としては、成長期に特に必要なカルシウムを十分にとるためにも、少し幅をもたせて1日2~3つ、あるいは「基本形」よりもエネルギーが多い場合で、4つ程度までを目安にするのが適当と考えられます。

主食・主菜・副菜を組み合わせて摂ることが大切

五大栄養素の摂取は、理想の栄養バランスです。主食・主菜・副菜・汁物を組み合わせた「定食スタイル」を意識すると、五大栄養素をカバーした理想に近い栄養バランスが取りやすくなります。下記図のように料理の栄養素を考えて献立を作ることで、多様な栄養素を摂ることができるのでオススメです。余裕があれば、食事バランスガイドの牛乳や果物も取り入れてみてくださいね。

また「五大栄養素を摂らなければ!」と意識し過ぎると、どうしても使う食材が増えがちで、ハードルが高いという人も多いでしょう。

摂れない時は、無理をせず朝食や間食などに栄養補助食品やサプリメントを取り入れるのも良いでしょう。

食材を大きめにカットして咀嚼回数を意識的に増やす

食べ応えがある料理としては、根菜と豆などを煮込んだスープ、えのきやしらたきでカサ増ししたパスタ、レンコンやきのこ類を炒めて玄米ご飯に載せた丼などはいかがでしょう。

一回の食事ですべてを取り入れるのが理想ですが、まずは1日の食事を総合的に考え始めることで、無理なく健康的な食事バランスを実現することができるでしょう。

- 厚生労働省:歯科保健と食育のあり方に関する検討会報告書「歯・口の健康と食育~噛ミング30(カミングサンマル)を目指して~」

栄養バランスの良い食事のポイントは、「主食・主菜・副菜」を摂ること。この3つを意識して食事をすると、自然とバランスが整ってきます。毎日の食事から健康なカラダづくりをしていきましょう。

この記事をシェアする