血液中に取り込まれた酸素量の指標

酸素は呼吸によって肺に取り込まれた後、血液によって体の隅々まで運ばれます。

では、体内にはどの程度の酸素が取り込まれ、血液を通じて細胞に届くまでに酸素の量はどう変化するのでしょうか。

酸素は血液中にどれくらい取り込まれたか?

呼吸で取り入れた酸素は、肺の中の毛細血管から血液に入ります。しかし、酸素は血液に溶けにくいため、酸素を運ぶ働きをする赤血球中のヘモグロビンと結びついて体全体に運ばれます。

この体内の酸素の量を示す指標が「PO2」(酸素分圧)です。

「PO2」は血液や空気中の酸素の「圧力」を示していて、特に心臓から出る血液(動脈血)の中の酸素の量を圧力で表したものを「PaO2」(動脈血酸素分圧)と呼びます。

「PaO2」は血液を調べることで分かり、この数値が高ければ酸素がたくさんあるということになります。健康な人の場合、動脈血の「PaO2」はだいたい80~100mmHgですが、加齢とともにこの数値は下がっていくので、年齢によって正常値は変わります。

取り込まれた酸素はどれくらい全身に供給されているか?

血液中の酸素が、赤血球の中のヘモグロビンとどれだけ結びついているかを示す割合を「SaO2」(動脈血酸素飽和度)と言います。

呼吸で肺に取り込んだ酸素は、ヘモグロビンと結びついて全身に運ばれます。

そのため、「SaO2」は体全体に酸素がどれだけ届いているかの目安となり、通常は80~90%、100%が最高値です。

「SaO2」を調べるには血液の採取が必要なため、簡単にはチェックできません。そこで、手軽に調べる方法として、「パルスオキシメータ」という器具があります。これを指につけるだけで、酸素がどれくらいヘモグロビンと結びついているかを調べることができます。この値は「SpO2」(経皮的動脈血酸素飽和度)と呼ばれ、血液を採って調べた「SaO2」とほぼ同じ結果が得られます。

酸素分圧と酸素飽和度の関係

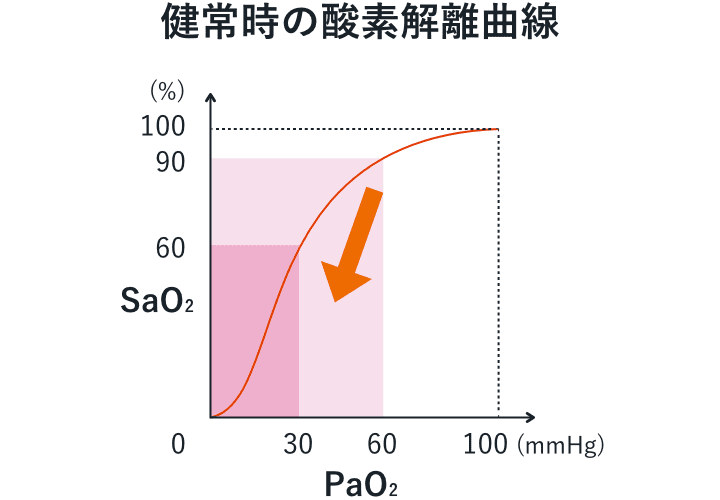

先ほどの通り、血液中の酸素の量を「PaO2」、酸素がヘモグロビンと結びつく割合を「SaO2」と呼びます。

ヘモグロビンは、酸素がたくさんあるところでは酸素とよく結びつき、酸素が少ないところでは酸素を放しやすい性質があるため、「PaO2」が多ければ「SaO2」も多く、「PaO2」が少なければ「SaO2」も少なくなります。

この関係は右の「酸素解離曲線」というグラフで見ることができ、ゆるやかなS字の曲線を描きます。

このグラフを見ると、「PaO2」が100㎜Hgから60㎜Hgへ大きく下がっても「SaO2」は100%から90%とそれほど変わりません。

しかしそれ以降、曲線は急勾配となり「PaO2」が少し下がるだけでも「SaO2」は急激に低下していくため、気づいたときには体内で利用できる酸素が少なくなっている恐れもあります。

つまり、体の中の酸素が適切に使われているかを知るためには、「PaO2」と「SaO2」の両方を見ることが重要となります。

呼吸で取り入れた酸素分圧は、体内でどう変化するか

呼吸で取り入れた酸素が、体の中でどのように変化していくかを示すのが「酸素瀑布図」です。瀑布とは「滝」のことで、この図が滝のように見えるため、この名前が付いています。

この図を見ると、酸素が体の中でどの段階でどれだけ減っていくかがわかります。

まず、最初の大気中の酸素分圧は約160mmHgです。その後、呼吸で気道の中に入ると、空気が湿る影響と、肺の中で酸素と二酸化炭素が交換される影響で、心臓から送り出される血液(動脈血)に到達したときには、酸素は95mmHgになります。

そして、この酸素は血液を通じて体の中を流れて全身の組織、細胞に運ばれた後、ミトコンドリアでエネルギーを作るために使われ、その分圧は1~2mmHgまで低下します。

このように酸素は呼吸によって取り込まれ、体内を巡りミトコンドリアに届きますが、呼吸機能や酸素輸送機能の低下をはじめ、運動時や疾患時などは、ミトコンドリアが利用できる酸素量が減少し、エネルギーを産生しにくくなります。

つまり、今限りある酸素をいかに効率的に利用し、エネルギー産生を維持・向上させるかが重要と言えるのです。

この記事をシェアする