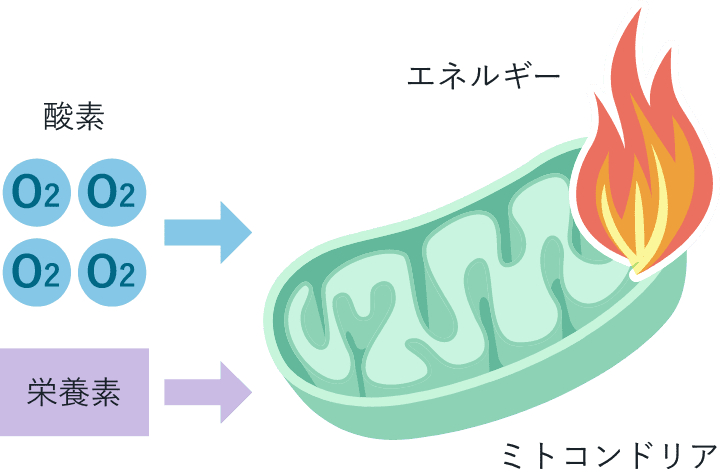

ミトコンドリアでの酸素を利用したエネルギー産生

ヒトは毎日食事をすることでエネルギーを得ていますが、実際にはそれらを直接エネルギーとして使っているわけではありません。

摂取した栄養と酸素を利用して生命のエネルギー通貨と呼ばれる「ATP(アデノシン三リン酸)」に変換し、それを分解することで放出されるエネルギーを使って、人間は生命活動を行っているのです。

では、この「ATP」はどのようにして作られるのでしょうか。

エネルギーを生み出す細胞呼吸

ヒトが生きるためには、運動や細胞の修復など、何をするにもエネルギーが必要不可欠。この生命活動に必要なエネルギーを生み出しているのが「細胞呼吸」です。

一般的に呼吸というと、酸素を吸って二酸化炭素を吐く「肺呼吸(外呼吸)」をイメージしますが、「細胞呼吸」は細胞内のミトコンドリアが食事から取り入れた栄養素と、血液を介して細胞まで運ばれた酸素を利用し、エネルギーの貯蔵・利用に関わる物質「ATP(アデノシン三リン酸)」を産生することを指します。

つまり、ミトコンドリアがヒトの生命活動に必要なエネルギーを生み出すためには、“酸素”の存在が必要不可欠なのです。

生体のエネルギー通貨“ATP”とは

私たちが食事から摂取した栄養は、直接エネルギーとしては使われません。これは「エネルギーを産生する場所」と「エネルギーを利用する場所」が別に存在するからです。

有機物の分解時に産生されたエネルギーは、離れた場所にエネルギーを届けるため、栄養と酸素を利用した細胞呼吸によって作り出されるエネルギー源「ATP(アデノシン三リン酸)」という物質にいったん保存されます。そしてエネルギーを利用する場所に移動し、蓄えていたエネルギーを放出するのです。

このATPはすべての生物が共通して持っている物質で、エネルギーを貯蔵するだけでなく、熱エネルギーや運動エネルギーなど生物の生命活動において様々な形で利用することができるため、「生体のエネルギー通貨」と呼ばれています。

【詳しく解説】ATPとは?

ATP(アデノシン三リン酸)は、アデノシンという物質に、3つのリン酸が結合した化合物です。

ATPから1つのリン酸がはずれると、ATPはADP(アデノシン二リン酸)になり、その際に放出されるエネルギーを利用して、ヒトは生命活動を営んでいます。また、分解された後のADPは、すぐにエネルギーを利用して再びATPに合成されます。

このように、ATPは細胞内で繰り返しエネルギーの受け渡しを続けているのです。

絶えず繰り返される、細胞呼吸

生物にとって必要不可欠なエネルギーの供給源であるATP。人間が呼吸をして酸素を取り入れるのは、このATPを作り出すためです。

しかしながら、ATPは体内にストックできないため、ミトコンドリアは「エネルギー産生工場」として不眠不休で酸素を利用して細胞呼吸を行い、1日のうちに体重に相当する量のATPを生み出し続けています。

また、その細胞呼吸を行う際に使用する上で原料となる糖や脂肪といった栄養は体内に蓄えることができますが、酸素は蓄えられません。

だからこそ、ヒトは休むことなく毎日2万回以上も呼吸し続けているのです。

この記事をシェアする