脂肪燃焼と酸素

脂肪は体にとって必要なものですが、増えすぎると健康を損なう原因となります。

過剰な脂肪を減らすには、運動などでエネルギーとして消費することが大切です。

ここでは、脂肪燃焼と酸素の関係についてご紹介します。

脂肪の役割と健康リスク

体の脂肪は「ぜい肉」などと言われてじゃまもの扱いされがちですが、実は、さまざまな働きがあります。

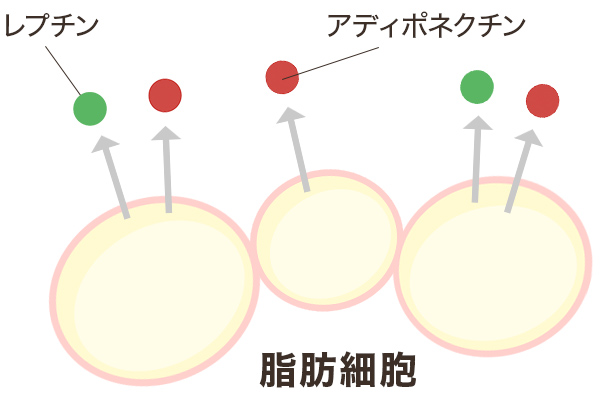

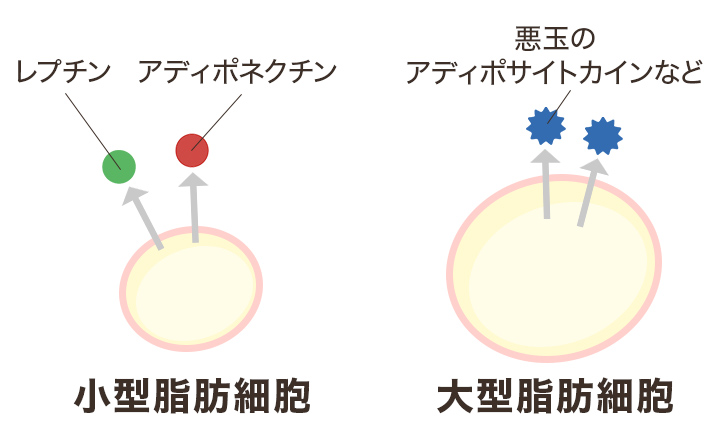

近年注目されてきたのが、ホルモンをつくる臓器としての働きです。たとえば、満腹信号を脳に送る「レプチン」や、動脈硬化を予防する「アディポネクチン」などのホルモンは、脂肪細胞から分泌されます。

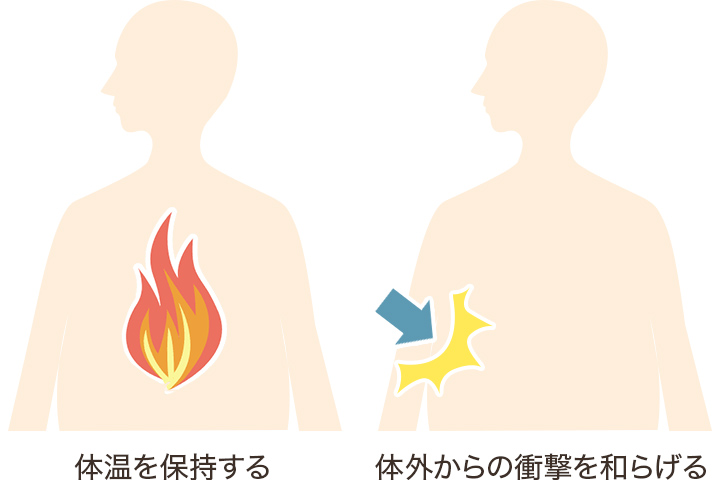

また外界の温度変化に対し、断熱して体温を保ったり、衝撃から体を守るといった役割もあります。

さらに、重要な働きとして食料が摂れないときは、体内に蓄えられた脂肪が体を動かすエネルギーのもとになります。飢餓に陥ったとき、エネルギー源として、自分自身の体脂肪を消費することで数週間生きられるとも言われます。

さらに、重要な働きとして食料が摂れないときは、体内に蓄えられた脂肪が体を動かすエネルギーのもとになります。飢餓に陥ったとき、エネルギー源として、自分自身の体脂肪を消費することで数週間生きられるとも言われます。

かつて、食料が十分に摂れなかった時代、脂肪は人間にとって飢餓から命を守る重要な貯蔵庫でした。しかし、飽食の時代となり、過剰にたまった脂肪が多くの人にとって悩みのタネになっています。

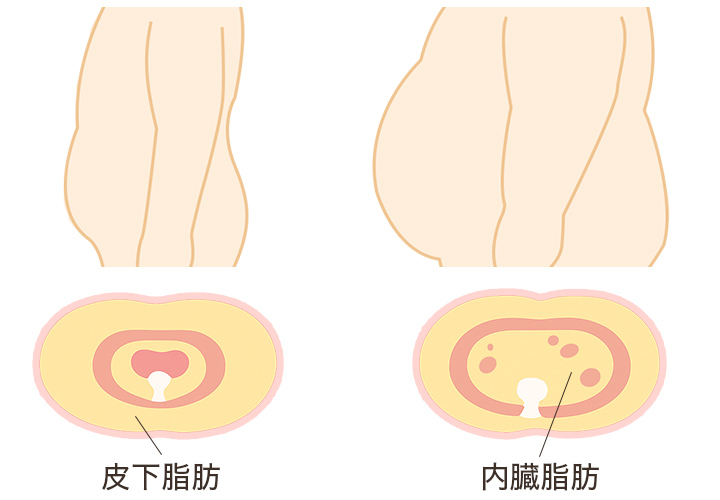

「体についた脂肪=体脂肪」には、皮膚の下につく「皮下脂肪」と、内臓の周りにつく「内臓脂肪」があります。

特に健康にとってリスクが高いのが、内臓脂肪です。内臓脂肪が過剰に増えると、悪玉物質の「アディポサイトカイン」が分泌されます。これが、高血圧や高血糖、脂質異常を招き、生活習慣病を引き起こす原因となります。さらに進行すると、動脈硬化により、心臓病や脳卒中など、命にかかわる病気にもつながっていきます。

特に健康にとってリスクが高いのが、内臓脂肪です。内臓脂肪が過剰に増えると、悪玉物質の「アディポサイトカイン」が分泌されます。これが、高血圧や高血糖、脂質異常を招き、生活習慣病を引き起こす原因となります。さらに進行すると、動脈硬化により、心臓病や脳卒中など、命にかかわる病気にもつながっていきます。

前述した、レプチンやアディポネクチンは、内臓脂肪が増えると、逆に分泌量が減るという関係にあります。レプチンやアディポネクチンは、小型脂肪細胞で作られます。しかし、内臓脂肪が増えると、脂肪細胞は大型化します。この大型脂肪細胞からは、悪玉のアディポサイトカインなどが作られます。そして小型脂肪細胞が減ってしまう分、善玉のホルモンの分泌が減ってしまうのです。なお、脂肪細胞とは、体脂肪を構成している細胞のことです。

また、皮下脂肪は増えすぎると、膝や腰などの負担がかかり関節痛の原因となります。首周りにつくと気道をせばめて「睡眠時無呼吸症候群」を引き起こすこともあります。

このように、増えすぎた脂肪は、さまざまな形で体に害を与えることになるのです。

また、皮下脂肪は増えすぎると、膝や腰などの負担がかかり関節痛の原因となります。首周りにつくと気道をせばめて「睡眠時無呼吸症候群」を引き起こすこともあります。

このように、増えすぎた脂肪は、さまざまな形で体に害を与えることになるのです。

脂肪燃焼と酸素

体の脂肪が過剰になった場合は、燃焼を促すことで、適正な脂肪量に減らすことができます。一般的に「脂肪が燃える」などと言いますが、体の中では、複雑な仕組みを経て、脂肪が消費されていきます。

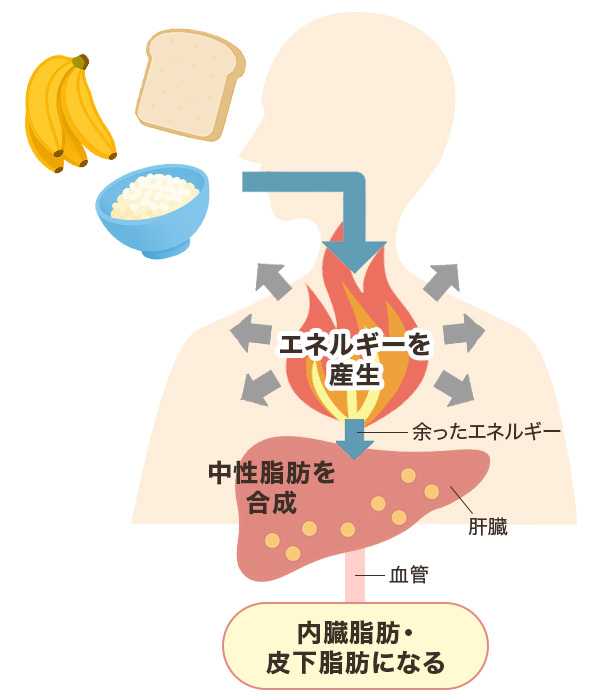

まず、食事で摂ったカロリーが使い切れずに余ると、肝臓で中性脂肪が合成されます。この中性脂肪が血液中を流れて、体のあちこちにある、体脂肪の脂肪細胞に蓄えられます。中性脂肪がたくさん作られると、皮下脂肪や内臓脂肪がどんどん増えるというわけです。

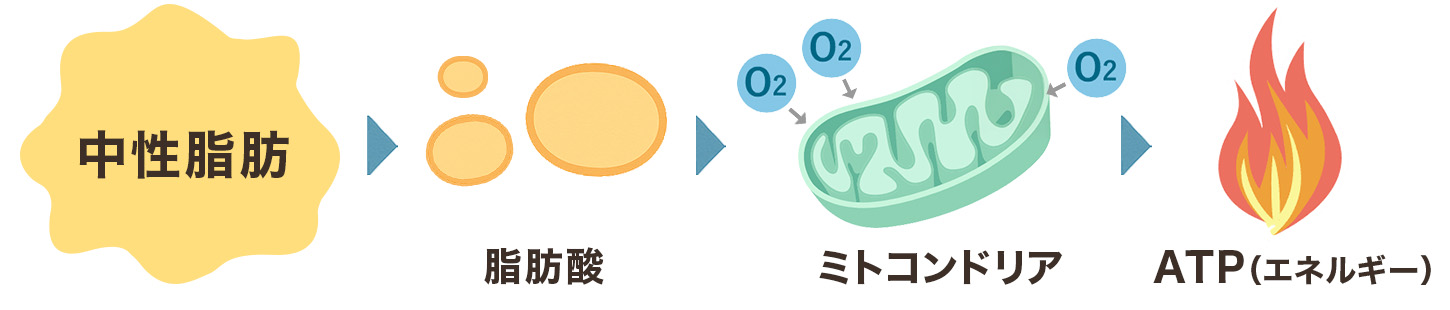

一方、空腹時や運動によってエネルギー源が不足すると、脂肪細胞に蓄えられた中性脂肪がエネルギーとして使われます。中性脂肪は消化酵素によって分解されて「脂肪酸」という物質になり、血液中に放出され、体中の組織の細胞に運ばれます。そして、細胞内の「ミトコンドリア」で、大量の酸素を利用しながら「ATP(アデノシン三リン酸)」を作り出し、筋肉などに運ばれて使われます。

一方、空腹時や運動によってエネルギー源が不足すると、脂肪細胞に蓄えられた中性脂肪がエネルギーとして使われます。中性脂肪は消化酵素によって分解されて「脂肪酸」という物質になり、血液中に放出され、体中の組織の細胞に運ばれます。そして、細胞内の「ミトコンドリア」で、大量の酸素を利用しながら「ATP(アデノシン三リン酸)」を作り出し、筋肉などに運ばれて使われます。

こうした一連の流れを経て、脂肪が燃焼されるのです。つまり、脂肪燃焼には、脂肪分解のパートナーとなる酸素の存在が不可欠です。

脂肪を燃焼しやすくするためには

食べ過ぎは、体の脂肪を生み出す大きな原因なので、過剰な脂肪を減らしたい人は、まず食事の量を見直すことが大切です。その上で、脂肪を燃焼しやすくするために、以下のようなことが効果的です。

脂肪燃焼に効果が高いのが「有酸素運動」です。ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などの運動を続けて行うには、体を動かすエネルギー源としてATPを使います。酸素を絶えず取り込みながら、運動に必要なATPを作り出すことから、有酸素運動と呼ばれているのです。

100メートル走や筋肉トレーニングのような、瞬発的な激しい運動の場合、使われる主なエネルギーは糖質です。そのため、脂肪の燃焼には、持続的な有酸素運動の方が効果的とされています。

なお、有酸素運動で脂肪燃焼が起こる時間は「運動を始めてから20分後」で、20分以上運動を続けないと脂肪燃焼に効果がないとされてきました。これは、運動するとまず体内の糖質を消費し、その後に脂肪が燃えるとされてきたためです。

しかし、実際には運動を始めてすぐ、脂肪の燃焼も始まることがわかってきました。1回30分の運動を行うのと、1回10分の運動を1日に3回行うのとでは、同程度の脂肪燃焼効果が得られるといいます。長時間、運動を続けるのが辛かったり、まとまった時間がとれないときは、コマ切れの運動でも脂肪は燃焼します。

前述のように、筋肉トレーニングなどの無酸素運動そのものは、脂肪を大きく消費するものではありません。しかし、トレーニングで筋肉量が増えると、脂肪を消費しやすい体になります。

同じ体重でも筋肉量が多い方が基礎代謝は高くなり、エネルギー(ATP)の消費量が多くなります。つまり、脂肪を燃焼しやすく、脂肪がたまりにくい体になります。

筋肉の材料となるのが、食品から摂るタンパク質です。タンパク質が十分に摂れていないと、筋肉量が保てず、基礎代謝量がダウンします。すると脂肪が燃えにくい体になります。

また、タンパク質は筋肉だけでなく、内臓、骨、肌…と、体のさまざまな部分の材料となります。さらに、酵素やホルモン、神経伝達物質などもタンパク質でできています。こうした、生命活動に重要な部位でタンパク質が不足すると、体は筋肉を分解してタンパク質を届けます。筋肉を減らさないためにも、十分なタンパク質の摂取が必要です。

脂肪酸がミトコンドリアに入り込むには「L-カルニチン」というアミノ酸のサポートが必要です。L-カルニチンが脂肪燃焼に重要な成分ということを聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

このL-カルニチンを豊富に含むのが、羊肉です。また、牛肉の赤身や、レバーにも多く含まれています。赤身肉ほど多くありませんが、豚肉や鶏肉にも含まれるので、脂肪燃焼には肉の摂取が役立ちます。

ビタミンB群は、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチンの総称です。「代謝ビタミン」とも呼ばれ、脂肪燃焼にも重要な働きをしています。運動をしているのに体脂肪が減らないという人は、ビタミンB群が不足しているかもしれません。

B群をまんべんなく豊富に含む代表的な食材が、レバーです。レバーは苦手という方は、肉、魚、卵、大豆などをバランス良く食べることで、ビタミンB群を摂り入れられます。

酸素の効率的な利用に働く成分で、ポリフェノールの一種です。ミトコンドリアでのエネルギー産生に役立ちます。

まとめ

脂肪燃焼には運動や、燃焼をサポートする栄養素が欠かせません。そして、脂肪燃焼のメカニズムの中で、必須のパートナー・酸素が大活躍しています。ためすぎた脂肪はどんどん燃やして、健康な毎日を過ごしましょう。

この記事をシェアする