国内の罹患者は推定1,000万人以上とも言われる天気痛。天気痛に対して自身でできる対策、ならびに天気痛と酸素の関係、ケンフェロールに期待できる可能性について、天気痛ドクターの佐藤純先生にお話を伺います。

自分でできる天気痛の対策

ー 天気痛の対策について教えてください。

まず、痛みや不調を予測するためには、ウェザーニュース社が提供するスマホアプリ「ウェザーニュース」を活用できます。このアプリの「天気痛予報」は、ウェザーニュース社と私が共同開発したサービスで、天気痛が発生する可能性を示してくれます。症状と天気変化の関連性を確認できるので、ぜひ試してみてください。

実際に自身でできるセルフケアという観点においては、まず、天気痛を引き起こす原因のひとつが自律神経の乱れであることから、自律神経のバランスを整えるためにも生活リズムを整え、バランスのよい食事と十分な睡眠、適度な運動が大切です。

また、交感神経と副交感神経のバランスを整えるのに役立つビタミンB群や身体機能の維持に欠かせない亜鉛やマグネシウム、鉄分などの摂取を心がけ、ウォーキングや軽いランニングなど、強度の軽い運動で足腰の筋肉を強化することも自律神経を整えるのに役立ちます。

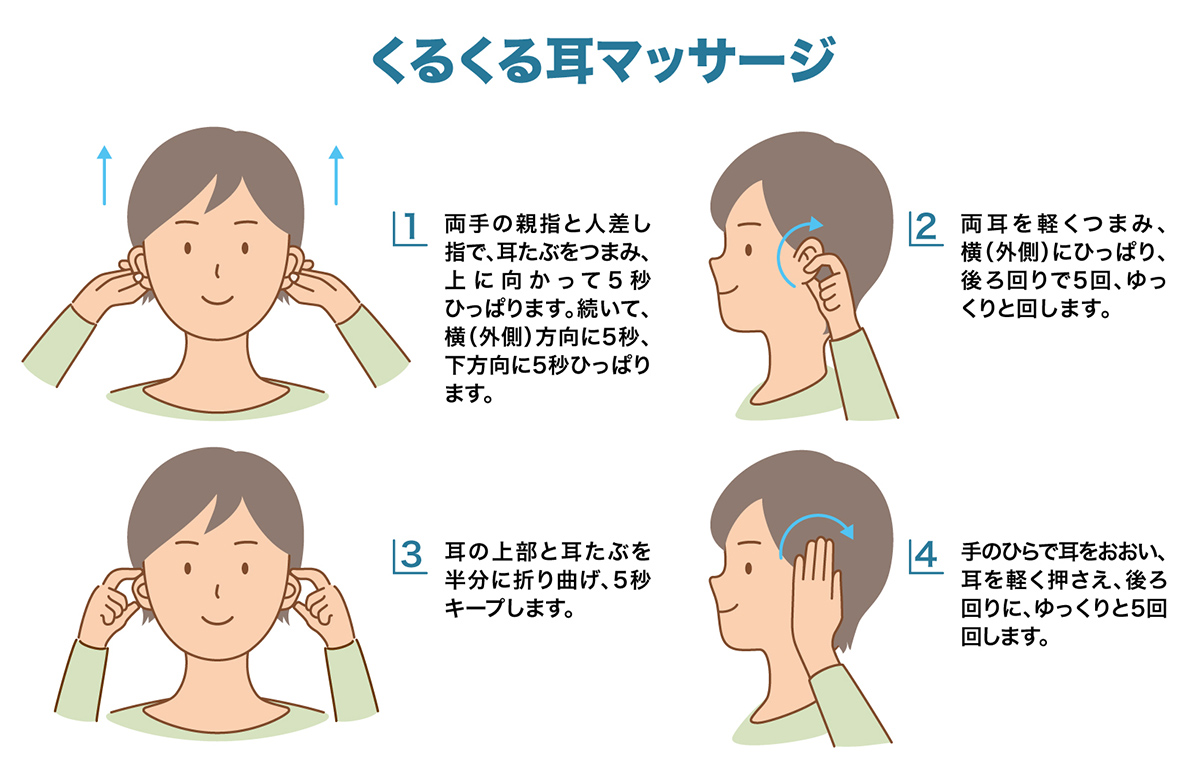

他にも、内耳の血行が悪くなると自律神経にも影響を及ぼすので、ホットタオルなどで耳周りを温めることが有効です。

両耳をつまんで後ろにくるくると回す「くるくる耳マッサージ」や「ツボ押し」で血行を促す方法もおすすめですよ。

また、交感神経と副交感神経のバランスを整えるのに役立つビタミンB群や身体機能の維持に欠かせない亜鉛やマグネシウム、鉄分などの摂取を心がけ、ウォーキングや軽いランニングなど、強度の軽い運動で足腰の筋肉を強化することも自律神経を整えるのに役立ちます。

他にも、内耳の血行が悪くなると自律神経にも影響を及ぼすので、ホットタオルなどで耳周りを温めることが有効です。

両耳をつまんで後ろにくるくると回す「くるくる耳マッサージ」や「ツボ押し」で血行を促す方法もおすすめですよ。

セルフケア以外ですと、外来の患者さんには、症状や体質に合わせて漢方薬を処方することがあります。また、低気圧になると体調が悪くなる方のために、酸素に着目した、「微高気圧」という方法論を開発しました。これは、高気圧・高酸素ルームを活用するものです。

一般的な酸素カプセルや酸素ルームでは加圧が大きすぎてかえってストレスとなることが少なくないため、「微高気圧」では通常の気圧よりもわずかに高い設定にしています。

天気痛と酸素の関係は?

ー 天気痛と酸素には何らかの関係があるでしょうか。

例えば、「気圧の変化」というストレスにより、自律神経が乱れて交感神経の働きが高まると、血管が急激に収縮します。その結果、血液の流れが悪くなり、「酸素」が体のすみずみに行き渡らなくなります。すると痛みを引き起こす生理物質が発生しやすくなるのです。

痛み物質は血管を収縮させる作用があるため、さらに血管が収縮し、血行が悪くなり痛み物質を発生させてしまう悪循環に陥ってしまいます。

そして酸素に大きく関わるのが細胞のミトコンドリアです。

ミトコンドリアの機能の良し悪しによって、低酸素に対する反応性と耐性が決められると思います。

もう少し分かりやすく、呼吸器生理学の観点から説明すると、肺に酸素が取り込まれる際、肺胞の中の酸素の圧力(酸素分圧)は約100mmHgと高く、一方、肺に戻ってくる静脈血中の酸素分圧は約40mmHgと低くなります。この約60mmHgの圧力差によって、酸素が血液中に移動する拡散が起こります。

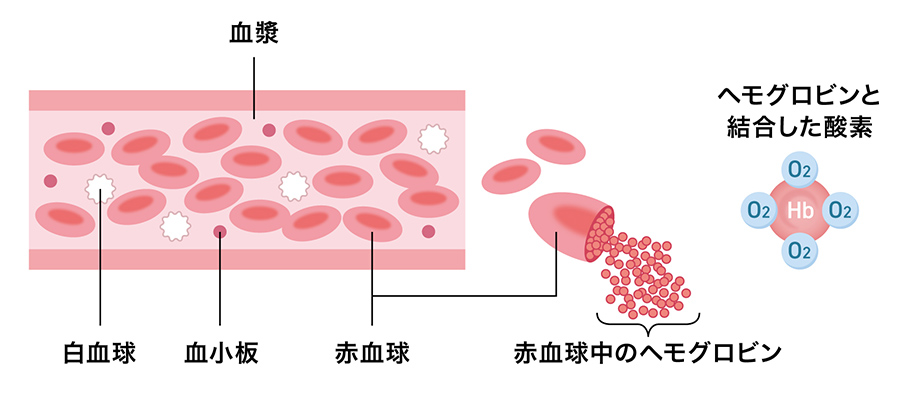

血液中の酸素の大部分はヘモグロビンと結合して運ばれますが、約0.3%は血漿という血液の液体部分に溶け込んだ状態で存在します。

このようにして、ヘモグロビンと結合した酸素と血漿に溶け込んだ酸素が、血液を介して末梢組織に運ばれるのです。

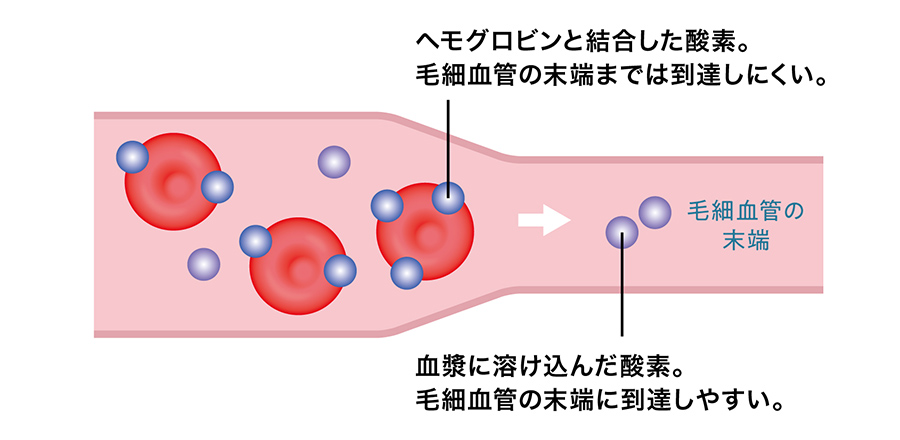

ここで重要なのが、ヘモグロビンは赤血球の中にあるということです。赤血球は直径約7マイクロメートルで、変形しながら毛細血管を通ることもできますが、その大きさから細い毛細血管の末端までは到達しにくくなります。そのため、毛細血管の末端に酸素を届けるのは、血漿に溶け込んだ酸素の役割です。

血漿に溶け込んだ酸素量が増えれば、血管の末梢の酸素供給効率が向上します。細胞が酸素を取り込む際には、反射で血管が拡張するので、これにより末梢の血流がどんどん良くなります。

特に、末梢組織はヘモグロビンがいくら頑張っても到達できない場所。酸素が不足しやすい状態にあるため、微細な気圧変化や低酸素状態の影響を受けやすいと考えられます。そこに期待されるのがケンフェロールです。

ケンフェロールはミトコンドリアに影響を与えていることが先行研究で明らかになっています。

そして、ミトコンドリアに影響があるのであれば、当然、末梢組織にも何らかの効果があると思うのです。ケンフェロールが細胞のミトコンドリアに作用することで、取り込んだ酸素を効率よく使えるレベルに向上すれば、自律神経のバランスの改善につながるかもしれません。

ケンフェロールはミトコンドリアに影響を与えていることが先行研究で明らかになっています。

そして、ミトコンドリアに影響があるのであれば、当然、末梢組織にも何らかの効果があると思うのです。ケンフェロールが細胞のミトコンドリアに作用することで、取り込んだ酸素を効率よく使えるレベルに向上すれば、自律神経のバランスの改善につながるかもしれません。

気圧の変化を見たとき、細胞の興奮度合は大きく変わりませんが、末梢組織の変化は大きいです。ケンフェロールが末梢組織の働きに貢献できるとすれば、天気痛の緩和につながるかもしれません。

末梢組織と天気痛の関係を追究したい

ー 今後の研究や活動についてお聞かせください。

これまで内耳と天気痛の関係を深めてきましたが、それ以外の要因を追究していきたいと思っています。末梢組織のメカニズムについてはずっと興味があり、ケンフェロールが末梢組織に効果があることが分かれば、その後でそのメカニズムを研究していくのも面白いと考えています。

ケンフェロールという物質が、末梢への酸素供給プロセスを効率化し、低気圧時のコンディションの維持に役立つ可能性に着目しています。今進めている研究が、将来的に酸素供給に関連するさまざまな健康状態の理解を深める一助となり、より良い健康維持への新たなアプローチにつながることを期待しています。

この記事をシェアする