睡眠は身体のさまざまな機能と深く関わっており、健康保持・増進のために欠かせないものですが、現代は睡眠に問題を抱える人が増えています。睡眠不足、睡眠障害によって、どのような健康リスクがあるのか、睡眠のエキスパートでいらっしゃる久留米大学医学部神経精神医学講座 名誉教授の内村直尚先生にお話を伺います。

ー 医師を目指し「睡眠」について研究されるようになった経緯を教えてください。

幼少の頃から祖父が寝たきりで、動けないことの苦労を見てきました。祖父から「将来医者になって、自分のような人を助けるように」と言われ、医師を目指すようになりました。精神科を選んだのは、私は比較的、人とコミュニケーションをとるのが得意で、傾聴力と共感力が求められる精神科で活かせると思ったからです。これからは健康と幸福感が重視される「心の時代」であり、心をみる精神科医になりたいと考えていました。

大学院では統合失調症の原因について研究していました。そこでは、脳の深部にある、やる気・快楽などの感情にかかわる脳の領域に存在する、ドーパミンD1・D2受容体※の電気的変化を世界で初めて発見。米国留学中は感情や行動に関与する神経伝達物質「セロトニン2受容体」も発見しました。

- ドーパミンにより活性化されて情報伝達を行う2種類の受容体

帰国後、生理学か精神科かで迷いましたが、人と接する精神科を選び、教授のすすめで睡眠の研究を始めました。統合失調症やうつ病など、精神疾患の多くが睡眠と関係しています。睡眠という観点から精神疾患を研究していくことに意義を感じ、今日まで睡眠を追究してきました。

睡眠の役割とメカニズム

ー 「睡眠」の役割とメカニズムについて教えてください。

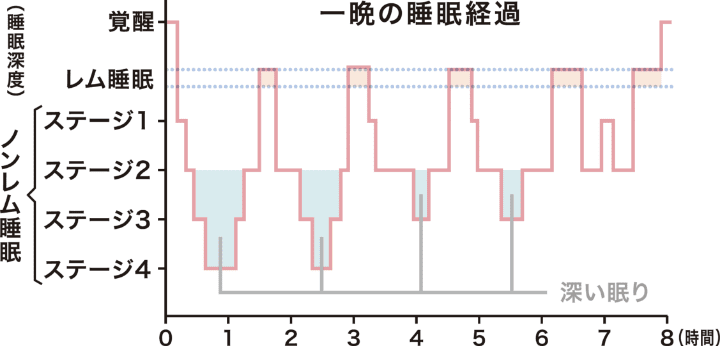

睡眠は人間が生きていくために重要なものです。例えば、脳や体を休め疲労を回復するほか、エネルギーの保存、成長ホルモンの分泌(身体の成長)、免疫機能増加、新陳代謝の促進、記憶の固定などにも関連していますが、未だ解明されていないことが多く、なぜ人間は眠るのかも明らかになっていません。ただ眠っているときは、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」が出現することがわかっています。

「レム睡眠」は浅い睡眠で、脳が活発に動き夢を見ることが多いと言われています。「ノンレム睡眠」は脳や体を休める作用があり、睡眠全体の8割を占めています。

睡眠中は「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が90分を1サイクルに繰り返されており、最初の2周期(3時間)が最も深い睡眠を得やすく、この時間を大切にすると、朝すっきりと起きられ、日中のパフォーマンスも向上します。

適切な睡眠時間は年代によって変わり、個人差はありますが、15歳で8時間、25歳は7時間、45歳で6.5時間、65歳を過ぎると6時間が目安とされています。

睡眠不足による弊害

ー 睡眠不足にはどのような弊害がありますか?

良い睡眠が得られなければ、疲れがたまり、日中のパフォーマンスが低下し、身体の不調を招きます。生活習慣病や高血圧、糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、脳血管障害、うつ病、がんなどの発症リスクを高めることが明らかになっています。

また、睡眠不足はアルツハイマー型認知症の発症に関与することがわかってきています。アルツハイマー型認知症の原因となる「アミロイドβ」は、睡眠中に脳内から排出される特性があるのですが、睡眠が不足すると排出されずに脳に蓄積されてしまうので、認知症発症のリスクを高めるのです。

睡眠と肥満も関連性があります。睡眠不足になると、グレリンという食欲を促進するホルモンが増加し、食欲を抑制するレプチンというホルモンが低下します。これにより、睡眠が不足すると食欲が亢進して肥満になりやすくなります。

その他、産業事故や交通事故にもつながります。1日17時間起きていると脳や身体の反応が低下することが明らかになっており、睡眠不足が引き起こす経済損失は実に年間約18兆円とされています。

日本人は大人も子どもも睡眠不足

ー 日本人の睡眠時間の現状はどうなっているのでしょうか。

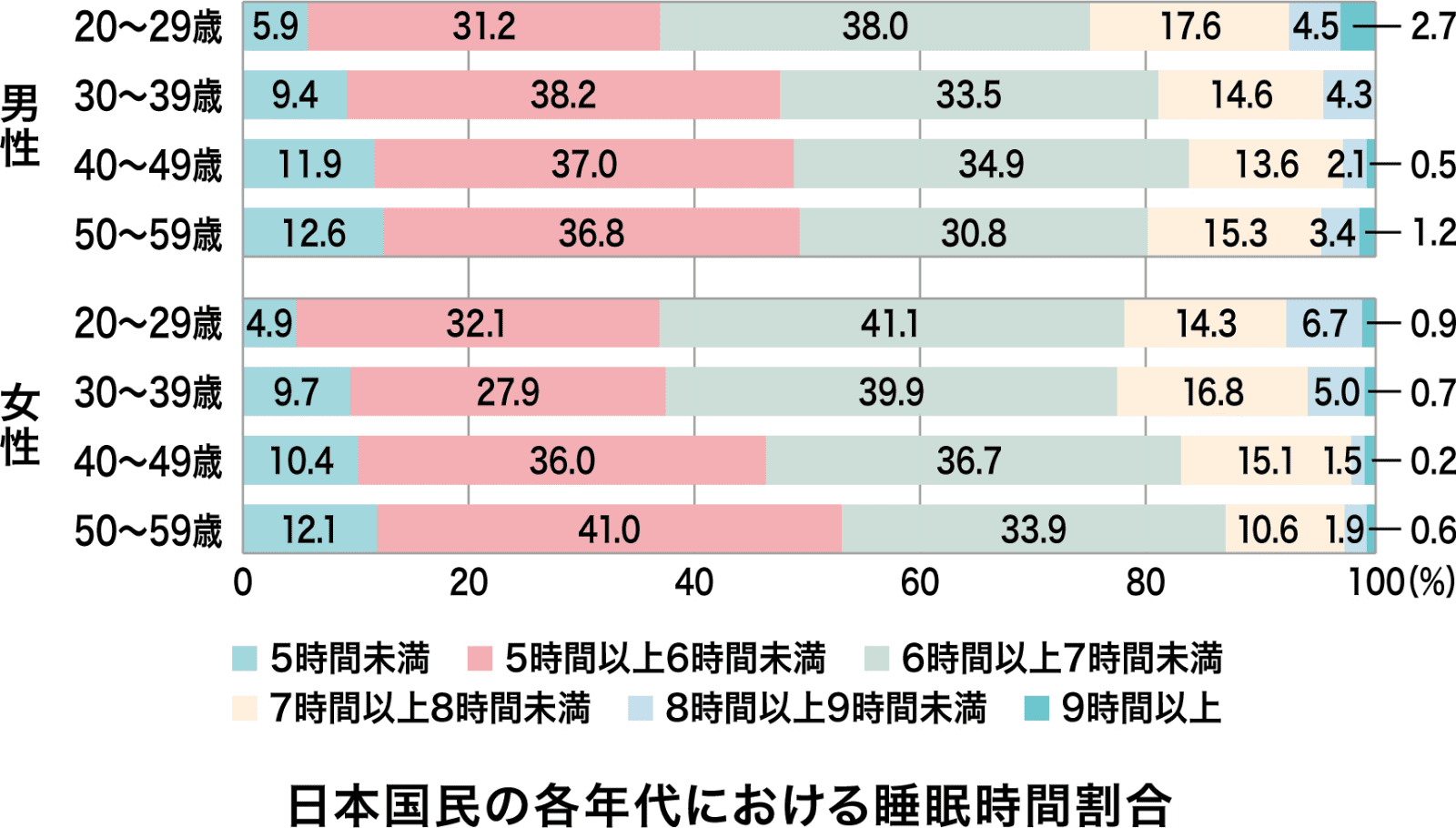

日本人は大人から子どもまで夜型になって、平均睡眠時間は約7時間。戦前と比べて約1時間も短くなっています。

成人(20歳~59歳)の睡眠時間は6~8時間が適正とされていますが、35~50%が6時間未満、5~12%が5時間未満とほとんどが足りていません。特に50代の女性は多忙なうえ、更年期は不眠傾向が強まるため、睡眠時間が世界で最も短いのです。

高校生は8~10時間の睡眠時間が推奨されていますが、今、8時間以上寝ている高校生はほとんどいないでしょう。朝の課外活動があるとその分、睡眠時間が削られますから、朝活を見直す、1限目の開始時刻を遅らせるなどの対策が必要だと思います。

また驚くべきことに、日本の0~3歳児は他国と比べても睡眠時間が圧倒的に短い。これは、非常に深刻な問題です。小・中・高校生も学年が上がるほど、どんどん寝る時間が遅くなっています。

子どもの睡眠不足は心身の成長や脳の発達に大きく影響します。記憶力ややる気、集中力の低下を招き、運動能力や学力の低下につながりますし、発達障害のリスクが高まるとのデータもあります。

ー 高齢になると長寝が逆に健康リスクになると聞きました。

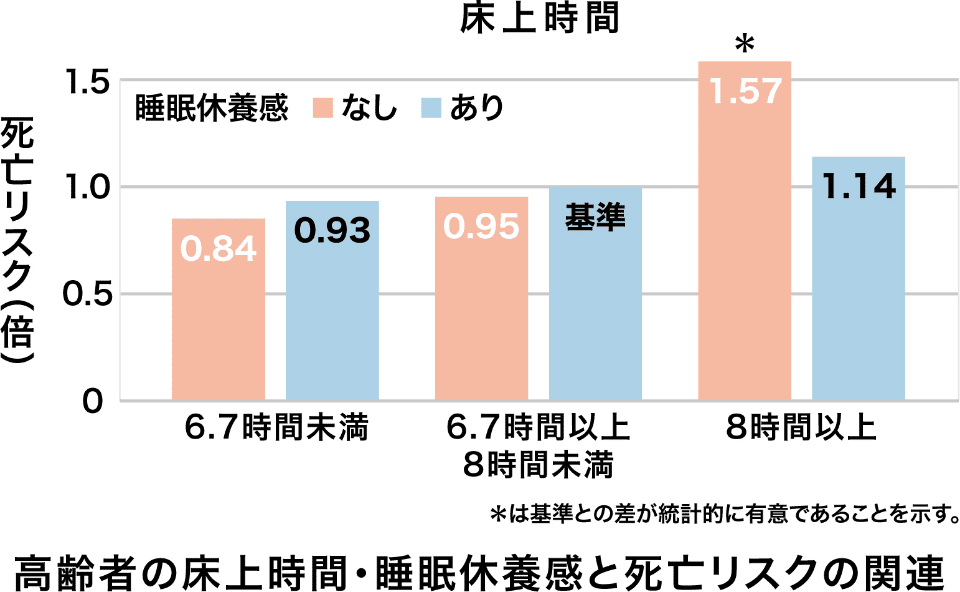

高齢世代で床上時間※が約8時間以上の場合、総死亡率が増加することが報告されています。さらに、9時間以上ではアルツハイマー病の発症リスクが増加することもわかっています。

また、30分以上昼寝をする人は夜の睡眠の質が悪くなり、昼寝の習慣がない人と比べて、将来の死亡リスクが上がることも明らかになっているのです。布団に入ってテレビを見るお年寄りは多いと思いますが、どうしてもうとうとしてしまう。これが睡眠効率を悪くします。実際に眠る時間以外は床から離れないといけません。

- 睡眠時間に加えて寝床に入ってから起床までの覚醒している時間

日本人に多い睡眠障害

ー 睡眠不足以外にも、睡眠において健康で気を付けたいことはありますか?

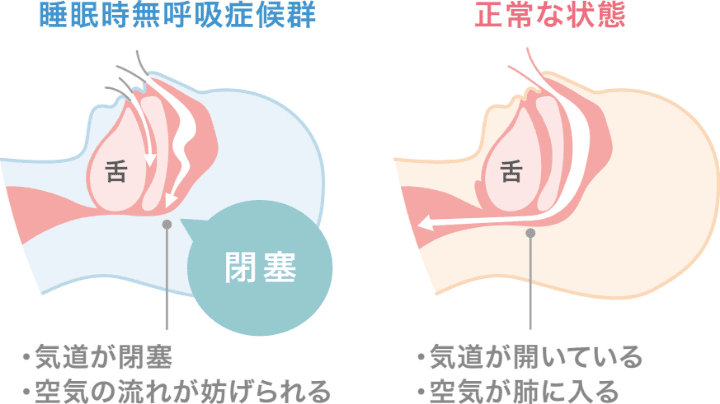

代表的な睡眠障害である「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」では、睡眠中に10秒以上の無呼吸や低呼吸が1時間あたり5回以上起こるとされます。無呼吸になると酸素濃度が低下するので、目が覚めて呼吸を再開するのですが、眠り出すとまた止まります。これを一晩中繰り返すため、睡眠の質が低下し、日中に強い眠気を感じるようになるのです。

また、夜間に長時間、酸素濃度が低下することで、それを補うために心臓の働きが高まり高血圧を引き起こしたり、動脈硬化が進んで、心血管系障害や脳梗塞を起こしやすくなったりするリスクがあります。また、うつ病、認知症の発症にも関与することがわかっています。産業事故、交通事故にもつながる病気なので、早めに検査をして治療することがとても重要です。

ー 日本人に睡眠時無呼吸症候群は多いと聞きます。

睡眠時無呼吸症候群の日本人は、無自覚、未診断の人を含めて約2,200万人いると推計されています。つまり、国民の5人に1人です。中等症(1時間に15回以上の無呼吸)以上の人で900万人、そのなかで治療を受けているのは70万人だけです。

無呼吸は睡眠中に重力で下顎骨が下がり、軟口蓋や舌根が落ちて気道が狭くなることで起こります。

日本人は下顎の発達が悪く、気道が狭いので、無呼吸になりやすい特徴があります。太ると喉の周りや舌にも脂肪がつくのでより気道が狭くなりますから、学生時代より体重が10キロ増えている人は要注意です。そのほか、鼻づまりや口を開けて寝ることも、無呼吸への第一歩。特に40代、50代になると顎の筋肉が緩み口を開けて寝るようになりがちです。口を開けると舌根が下がり、気道の直径が狭まるので、無呼吸の誘因になります。

また女性の場合、女性ホルモンのプロゲステロンが喉の周りの筋肉を緊張させる働きがあるため無呼吸を防いでいるのですが、閉経後、プロゲステロンが低下して筋弛緩が起こると無呼吸になりやすくなります。顎が小さい人は肥満に気をつけ、口呼吸の人は寝るときに口にテープを貼るなどの対策が有効です。

この記事をシェアする