バイオダイバーシティ

大塚グループ生物多様性方針

考え方

生物多様性がすべての事業活動等になくてはならない自然資本であるとの認識のもと、自然の恩恵を受ける社会の一員として、豊かな自然を次世代につなぐ持続可能な社会の実現に向けて事業活動における生物多様性の影響に配慮し、保全と回復に取り組みます。

活動指針

- 1バリューチェーン全体の事業活動と生物多様性との関わりを明らかにし、生物資源の保全と持続可能な利用を促進します。

- 2生物多様性に配慮した製品や技術の開発を推進し、自然への負荷低減に努めます。

- 3生物多様性に関する国際的な合意の尊重と、条約・法令を遵守し、遺伝資源の適切な入手とその利用、そしてこれに生ずる利益の公正かつ衡平な分配を行います。

- 4行政機関、地域住民、NGOなどの様々なステークホルダーとコミュニケーションを図るとともに地域社会と連携・協力し、生物多様性の保全と回復に取り組みます。

- 5事業活動と生物多様性の関わりについての意識向上をはかり、保全活動の推進に努めます。

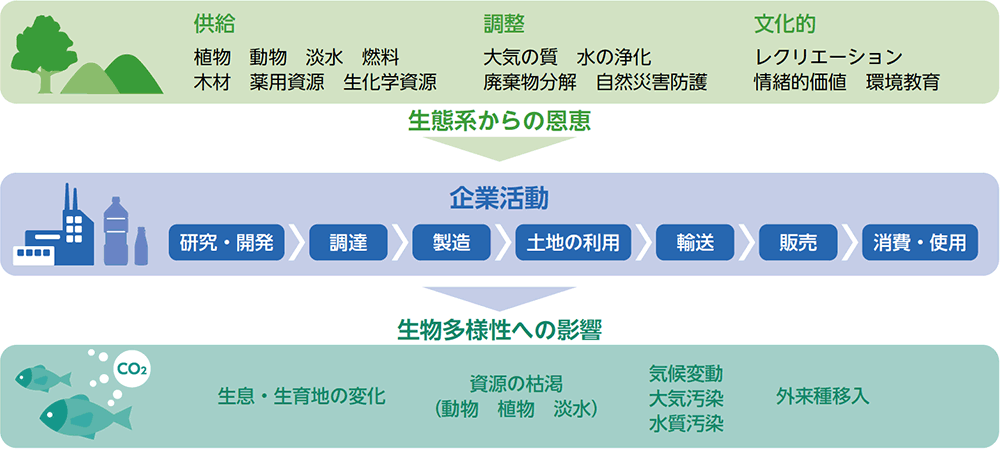

生物多様性と事業活動のかかわり

大塚製薬は、医療用医薬品やニュートラシューティカルズ関連事業製品などの製造、販売を行っており、その事業領域のすべての活動において生物多様性とかかわっています。大塚製薬の事業活動がどのような生物多様性の恵みに支えられ、どのように影響を及ぼしているかを正しく把握することで、その負荷の低減に繋がる取り組みを進めていきます。

主な取り組み

環境配慮型包装材の使用

大塚製薬では、カロリーメイト ブロック、エクエル、トコエルの包装箱、飲料の一部の外装にFSC認証紙を採用しています。また、ソイジョイ(SOYJOY)のピロー包装・一部のニュートラシューティカルズ関連事業製品の外装の印刷には水性インキを採用しています。

ビオトープ*1の設置

大塚製薬 徳島板野工場は「自然との共生」をコンセプトに、人と環境に優しい工場づくりを進めています。敷地は工場建設前のランドスケープを活かして設計され、もともと自生していた植物を植え戻すなど、従来の生物生息環境の維持に努めています。敷地内に設置した全長約450mのビオトープは工場から排水される冷却水を再利用し、ヤゴ、タイコウチ、ひつじ草などの水生植物や生物が自然に生存できる環境を作っています。

2004年からは産官学民協働の「絶滅魚カワバタモロコ*2再生プロジェクト」に賛同し、淡水魚「カワバタモロコ」(環境省レッドリスト:絶滅危惧IB類)を放流し、希少種の保全をはかる取り組みを進めています。

絶滅危惧種を復活させていることで社員の意識向上にも寄与しています。また、社会科見学にも活用され環境教育の場となっています。

- *1工場の設立等によって失われた生態系を復元し、本来その地域に住む生物が生息できるようにした空間のこと。

- *2環境省レッドリスト:絶滅危惧IB類。日本固有種で、コイ科に分類される淡水魚の一種です。全長は約5cmで、自然界においては約3-4cmの小型個体が主。静岡県から岡山県の太平洋や瀬戸内海沿岸部、四国東部(徳島県と香川県)、九州北西部(福岡県と佐賀県)に分布しています。