バイオロジクスの進展

大塚製薬は研究所の設立以来、低分子化合物のフェノタイプ創薬を中心に創薬研究を行ってきました。現在は低分子創薬の強化やビステラ社の抗体創薬に加え、オルガノイド研究の推進や近年進展が著しい遺伝子細胞治療薬など、未充足の医療ニーズに対応するためにバイオロジクスの創薬研究を進めています。

オルガノイド

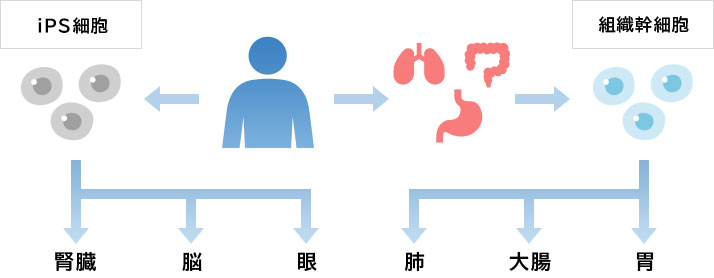

オルガノイドとは「臓器(organ)」+「~に類似したもの(oid)」を組み合わせた造語であり、組織幹細胞、臓器前駆細胞、iPS細胞から作製される3次元の組織構造体(ミニ臓器)のことです。

- 1オルガノイドは、発生を模した過程を経て、自己組織的に創出される

- 2多様な細胞群や細胞極性など各臓器の構造的特徴を有する

- 3各臓器に特徴的な機能を有する

などの特徴があり、ヒト臓器と類似する構造と機能を有する多様な臓器オルガノイドを作製することができます。

大塚製薬は様々なアカデミアとの共同研究を2012年から積極的に取り組んでおり、大阪創薬研究センターでは現在、脳、眼、肺、胃、腸、腎臓、膀胱など少なくとも6種類の臓器のオルガノイドを作製することが可能となりました。また、iPS細胞から全自動でオルガノイドまで培養して解析できる全自動オルガノイド培養器を開発し、安定した生産が可能となりました。

これらオルガノイドを病態の解明や薬効評価に用いており、将来的には再生医療への展開も目指しています。

理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR)と連携して研究開発を行う拠点である「理研BDR-大塚製薬連携センター」をBDR内に開設しています。両者がこれまで進めてきた独創的な研究を融合し、発展させることで、発生・再生分野における疾患メカニズムの探索と創薬への応用を目指しています。

抗体医薬を軸にしたモダリティの展開

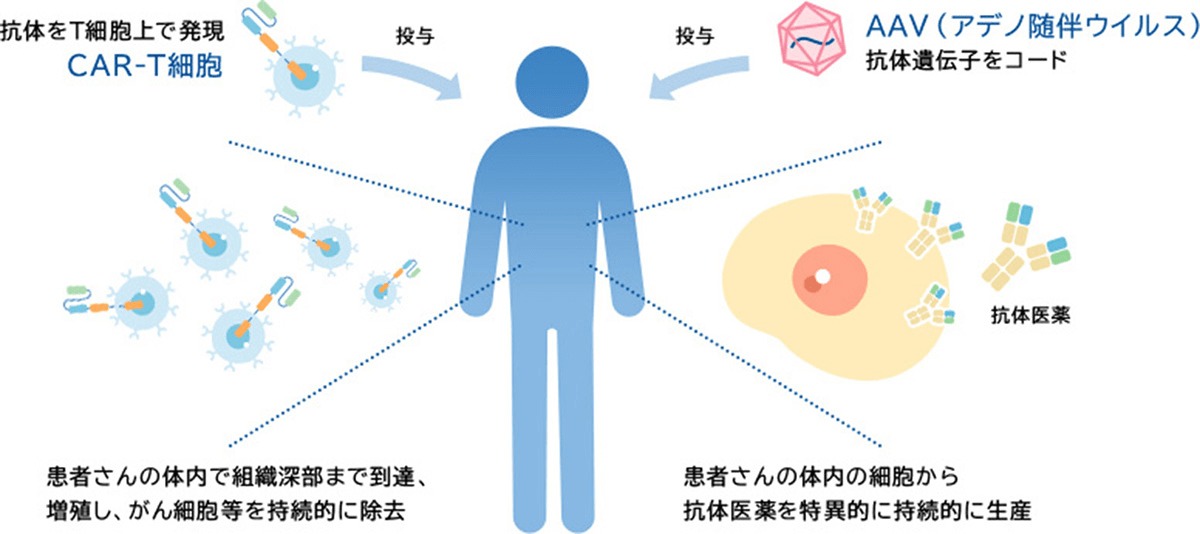

大塚製薬では、これまで数々の低分子化合物の新薬を創出し、さらに、次の主力としての抗体医薬の研究開発を進めています。一方で、これら2つのモダリティにも未充足医療ニーズがあり(例えば、薬効の持続性や薬剤送達性)、そのニーズを満たすべくニューモダリティ創薬研究を推進しています。

一つの切り口として、抗体医薬の送達性を向上し、疾患部位で効率的に作用させることで薬効と安全性を高め、かつ、その高薬効を長期間持続させる目的で、抗体医薬を遺伝子細胞治療と融合するアプローチに取り組んでいます。

これらの新しい作用機序を有したニューモダリティ創薬の研究推進のため、自社研究のみならず、国内外のバイオテック企業やアカデミアとの共同研究を積極的に進めています。

このように、抗体医薬を新しいモダリティに発展させることで、新しい価値を付加し、従来では難しかった特定疾患の寛解・根治を目指しています。