社員の健康

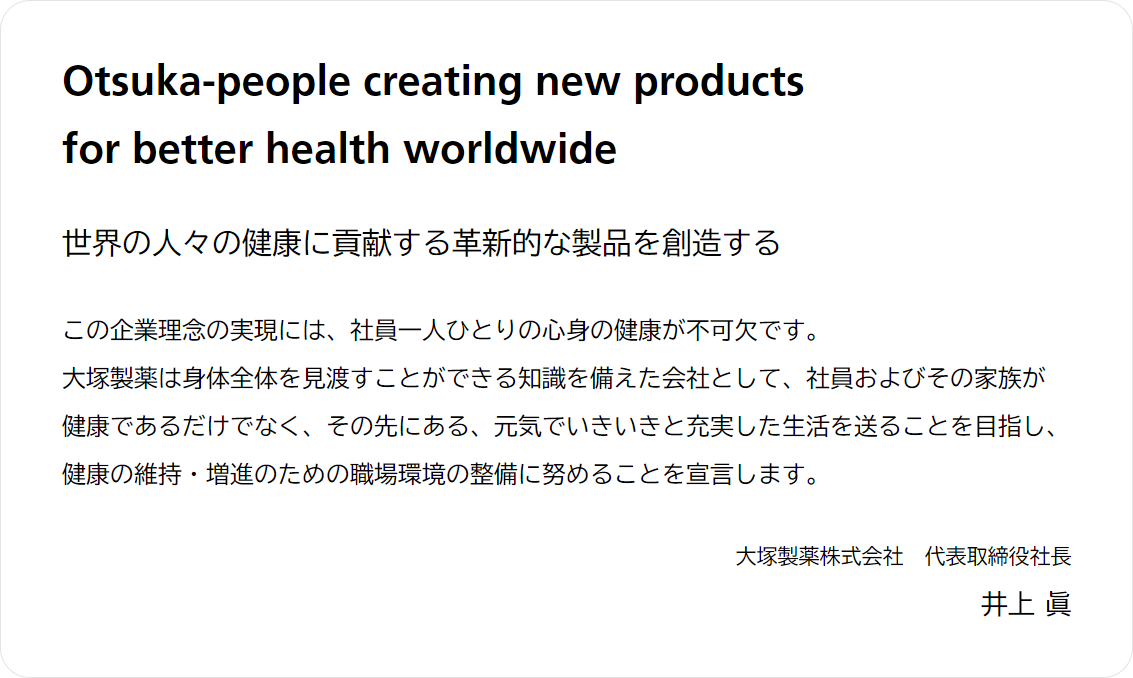

大塚製薬健康宣言

健康経営推進方針

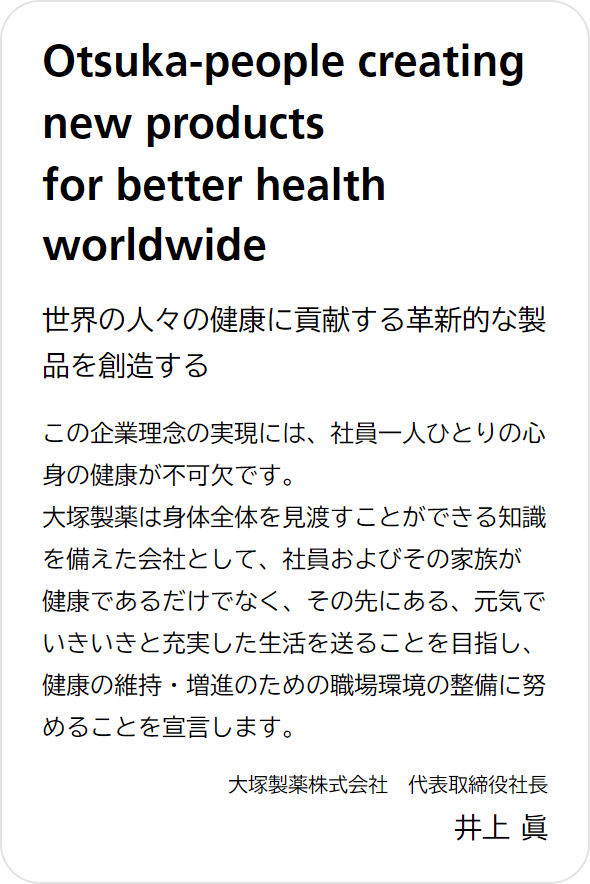

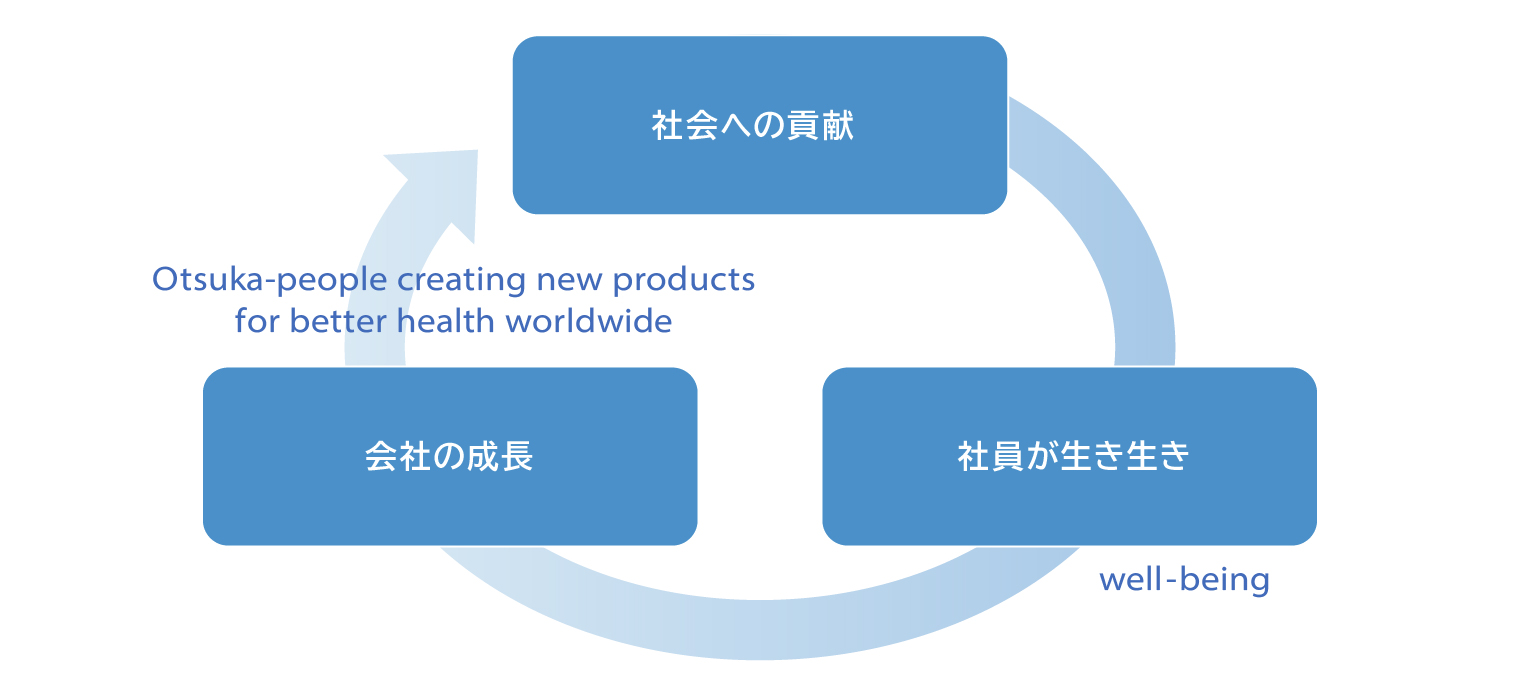

大塚製薬における「健康経営」は「人事戦略」の1つとして位置づけ、健康を維持増進し、かつ、安全で働きがいのある健全な職場・組織づくりを推進することにより、社員が自己の能力を存分に発揮する環境を確立することを目的としています。

社員が主体的に健康維持・増進に取り組むことにより活躍の場を広げ、充実した日々が送れるよう、会社はサポート役として活動を行っています。

組織としても、より良い状態を目指し、具体的数値目標を設定することにより、活動の効果検証を行い、会社の成長に繋げていきます。

健康経営統括責任者

大塚製薬株式会社 代表取締役副社長

松尾嘉朗

戦略マップ

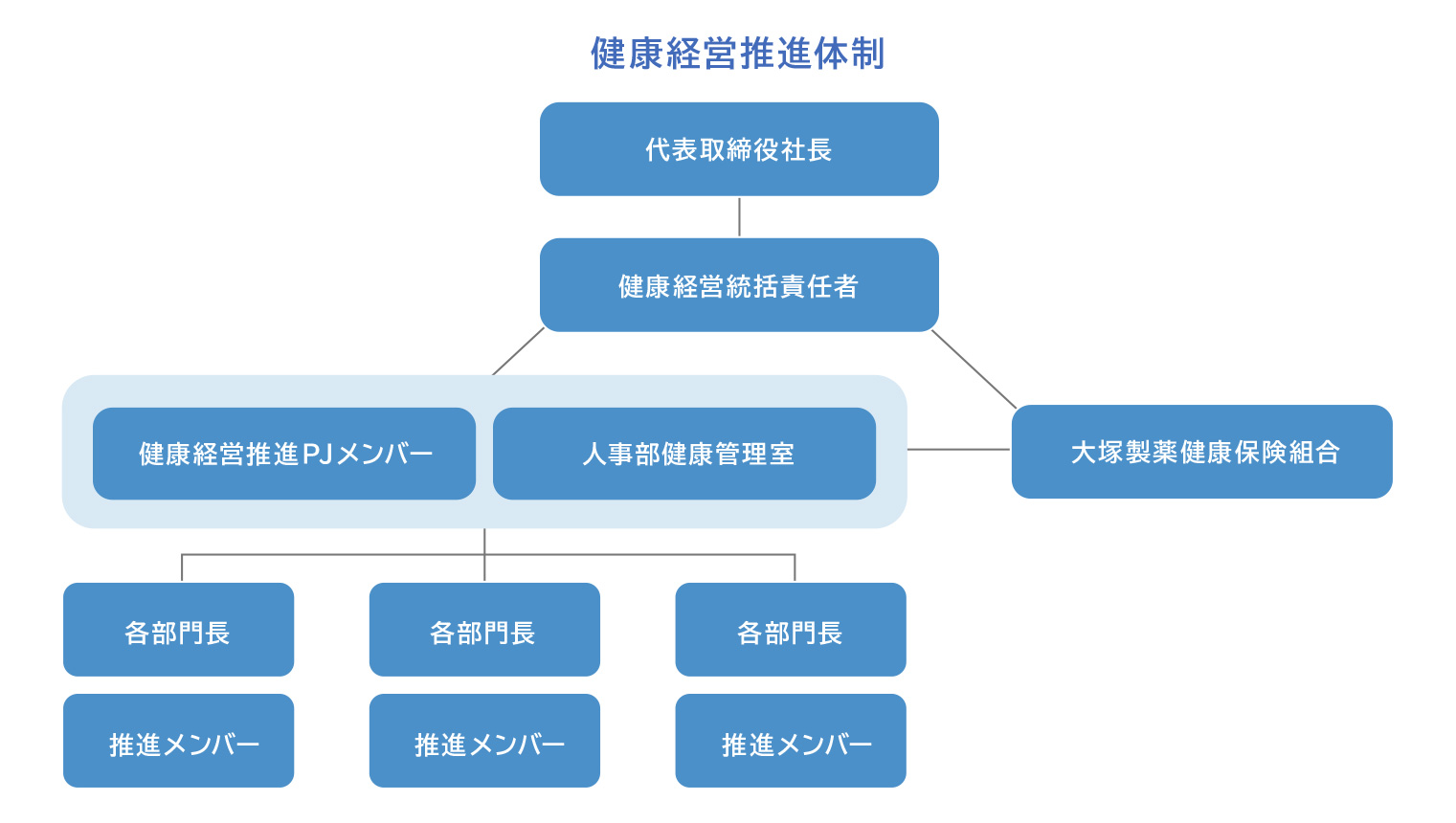

健康経営推進体制

健康経営統括責任者のもと、人事部健康管理室と健康経営推進プロジェクトメンバーを運営主体とし、大塚製薬健康保険組合とも連携しながら運営を行っています。各部門長、安全衛生管理者・衛生管理者を中心とした推進メンバーとも連携し、産業医、看護職も積極的に関与しながら、社員がいきいきと働ける環境を目指します。

健康施策の全体像

主な取組内容

入社時健康教育

トータルヘルスケアカンパニーの一員として、先ずは自身の健康意識を高め、社内の健康経営について学ぶ機会として入社時に健康教育を行っています。大塚製薬健康保健組合と連携して取り組むコラボヘルスとしても取り組んでいます。

STEP1

- 大塚製薬の健康経営について学ぶ

STEP2

- 大塚製薬健康保健組合について学ぶ

- ウォーキング、e-ラーニングなどのイベントに参加

専門家による健康セミナー

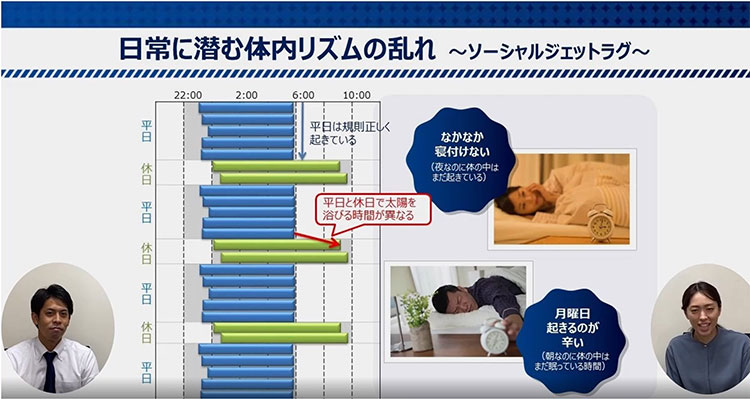

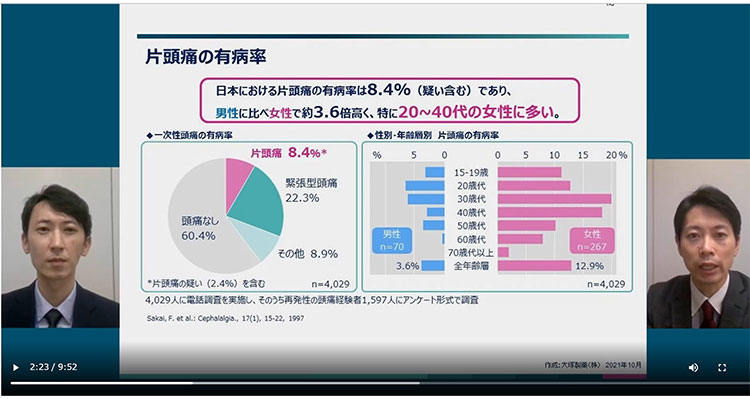

社員のネットワークを活かし、各分野で活躍する医師や専門家による社内WEBセミナーを実施しています。事前にアンケートを実施することにより、社内の状況に応じた内容でご講演いただくなど、実態把握と改善のための情報提供に力を入れています。

- 【2024年実施状況】

- 延べ参加人数 2,507名

- 【セミナー後のアンケート】

- 満足と回答した率の平均 97%

今後に活かせると回答した率の平均 91%

| セミナー名 | 参加人数 | 満足と回答 | 今後に活かせると回答 | |

|---|---|---|---|---|

| 2024/2 | 頭痛セミナー | 283 | 97% | 90% |

| 2024/4 | アトピー性皮膚炎セミナー | 261 | 100% | 86% |

| 2024/5 | メンタルヘルスセミナー | 367 | 97% | 90% |

| 2024/7 | 血圧セミナー | 282 | 96% | 96% |

| 2024/8 | 栄養セミナー | 161 | 93% | 88% |

| 2024/9 | 睡眠セミナー | 388 | 96% | 92% |

| 2024/10 | 認知症セミナー | 427 | 99% | 94% |

| 2024/11 | 依存症セミナー | 338 | 96% | 88% |

社員の声:

- 【メンタルヘルスセミナーの感想】

-

不安や怒りはその感情を否定するのではなく、どのように自分の中で捉えなおすかが大切だということを意識したいと思います。

「感情は相手に伝わる」、「他人の行動は変えられないけど、自分の行動は変えられる」など、共感しながら聞かせていただきました。落ち込んだ時の呼吸法はぜひ今後やってみたいです。

不安やストレスを感じることや落ち込むことは大切なことであると、すべて大切なことであるという話を聞いて、すべてを受け入れてもらったような気がして気が楽になりました。落ち込んでも短期間で前向きに切り替えられるような気がしました。

- 【睡眠セミナー感想】

-

一般的な知識はもっていましたが、初めて知ることも多くとても参考になりました。部署内でも不眠に悩まされている部下が数名いたため、今回のセミナーは安全衛生活動(健康)の一環として全員で受講するようにしました。今後も同様に健康への意識づけを行っていきたいと思います。

いろいろなデータをご説明いただきとても興味深かったです。

睡眠について真剣に考えたことが無かったし、睡眠の効用についての知識が不足していることに気付かされました。睡眠の重要性について、もっと早く知っておくべきだったと思います。

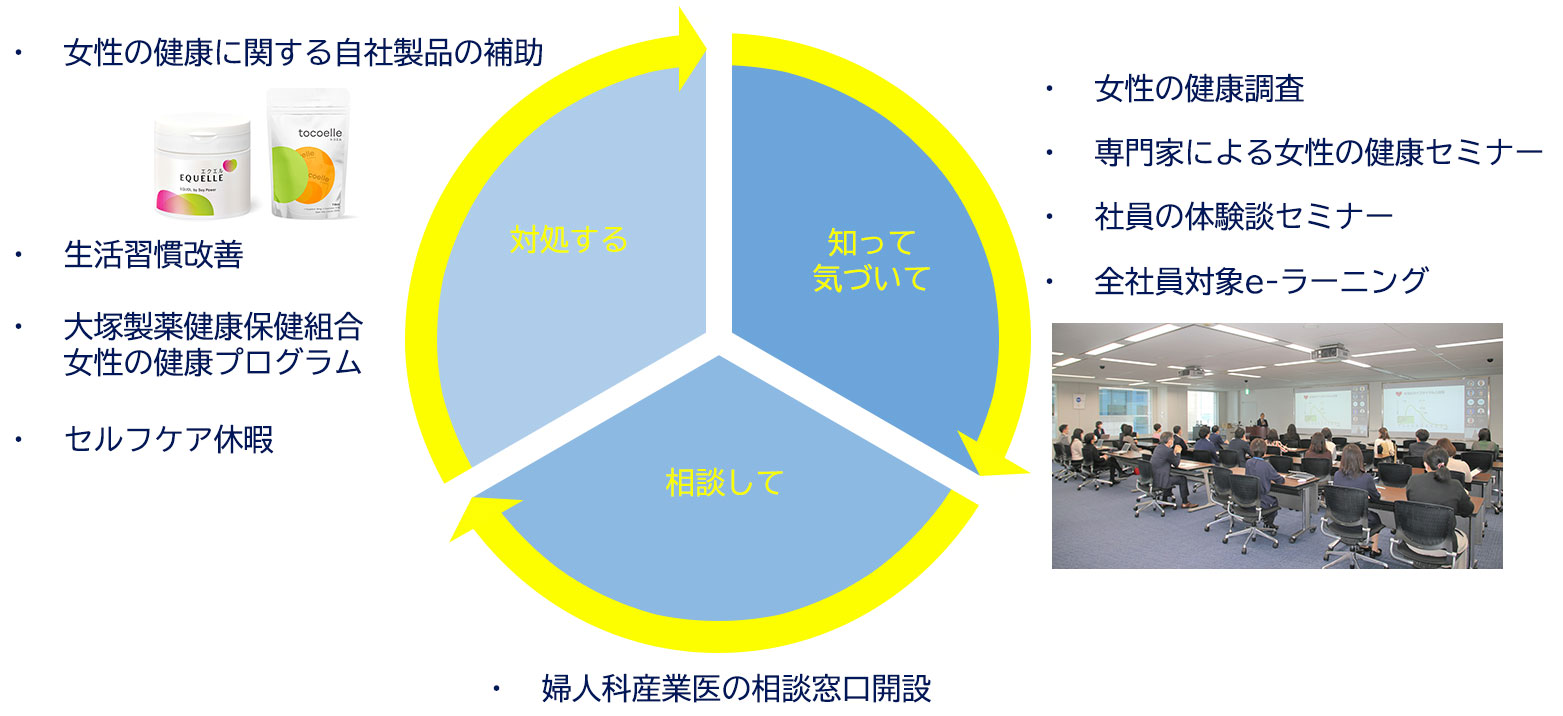

女性の健康に関する活動

「知って、気づいて、相談して、対処する」ということが自然にできるように、女性社員の意識は勿論、全社員の意識を高める取り組みを行っています。

女性の健康に関する社内セミナーなど「知って・気づく」機会の提供、「婦人科産業医の「相談窓口」の開設、「対処する」ための各種実践プログラムの実施や自社製品の補助を行っています。さらに、生理で辛い時や更年期症状の治療時、不妊治療や性別適合手術など男女問わず利用できるセルフケア休暇という制度を設けています。

女性特有の健康課題に対する教育

| 社内教育の対象者 | 2025年参加率 | 2024年参加率 |

|---|---|---|

| 女性社員対象 | 94.3% | 96% |

| 管理職対象 | 98% | 86.8% |

| 全社員対象 | 98.7% | 97% |

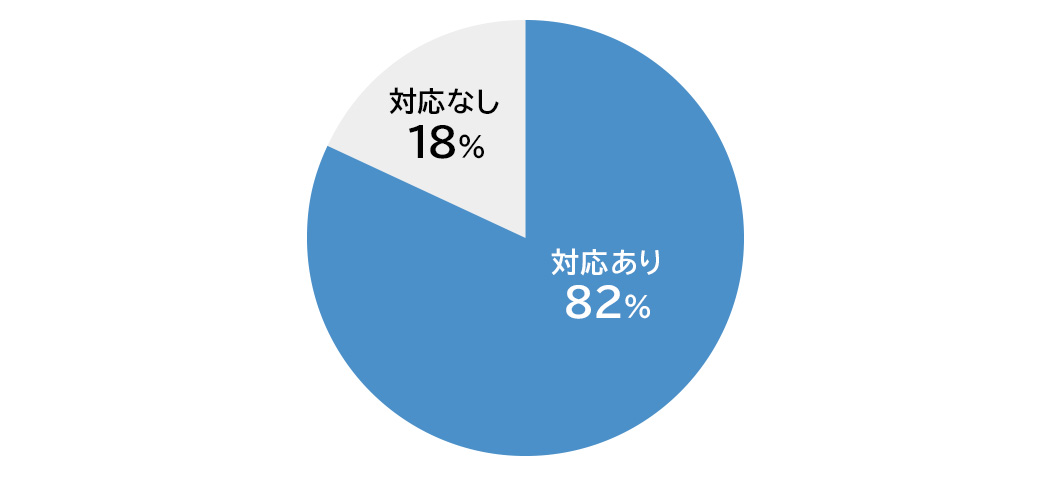

ヘルスリテラシーに関する指標 2025年調査

生産性維持・向上のため何かしら対応を行った

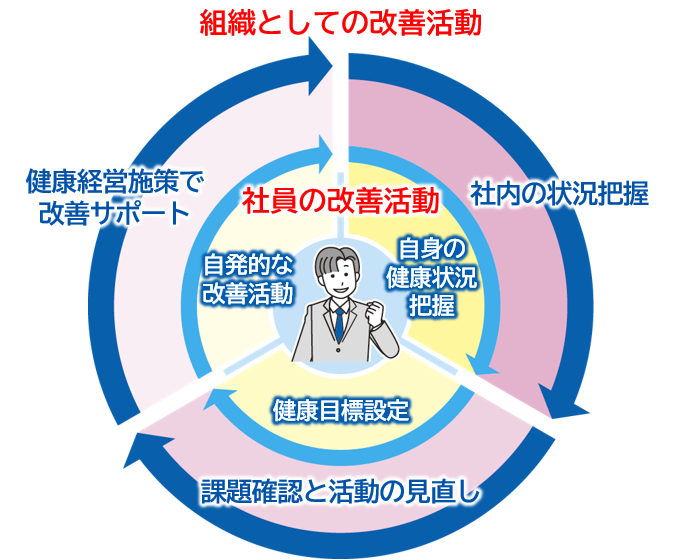

健康目標設定による社員主体の健康管理

自身の状態を把握し、健康目標を設定し、改善活動を行っていただくことで、社員自身がPDCAを回せる仕組みを構築しています。

会社は、社内の状況を把握し、社員の改善活動をサポートする形で健康施策を行います。

健康経営活動により、各種調査結果や健康状態を確認しながら、組織のより良い状態を目指して活動を行っています。

生活習慣に関する取り組み

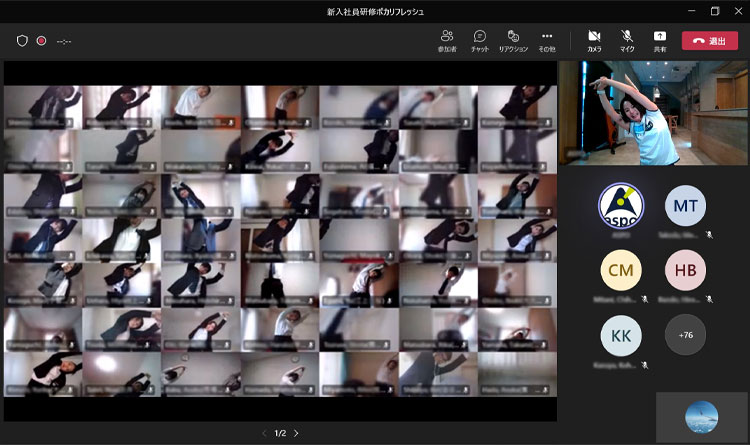

ポカリフレッシュ(8分間のリフレッシュ体操)

一部の事業所では月に2回、トレーナーの指導のもとでポカリフレッシュ(リフレッシュ体操)を実施しています。

また、オンラインでも毎週1回配信しており、工場では勤務開始前にウォーミングアップに活用したり、研修中や在宅勤務時のリフレッシュに活用しています。社内の健康施策の中で認知度の高い施策となっています。

バーチャル企画 「ポカリスエット ラン&ウォーク」

スマホアプリを使用し世界中どこからでも参加できるバーチャルラン企画に、当社社員も2021年から参加しています。2023年からはウォーキングを含めた運動を対象として実施し、国内外グループ社員が参加しました。また、大塚製薬陸上競技部の日本代表選手を応援する企画も実施しました。実施期間中はスマホアプリ上で社員同士が互いに交流しながら、運動を継続しました。

当企画は運動習慣づくりのきっかけとなるとともに、国内外グループ社員間のコミュニケーション促進にも繋がっています。

大塚ヘルスアップチャレンジ

運動習慣、飲酒習慣、禁煙など課題のある社員と健康目標を選択した社員を中心に、各項目の改善活動参加勧奨を行い社員の健康目標の達成と、組織としての改善を目指す取り組み行っています。

| 目標 | 2028年目標 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 健康診断受診率 | 100% | 100% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.9% |

| 適正体重維持者率 | 80%以上 | 70% | 67.8% | 68.5% | 68.6% | 68.1% |

| 喫煙率 | 0% | 12% | 15.3% | 15.7% | 16.9% | 17.8% |

| 運動習慣者比率 | 50% | 35% | 33.9% | 33.4% | 31.5% | 30.3% |

| 睡眠により十分な休養が取れている人の割合 | 80%以上 | 80% | 70.2% | 71.1% | 73.1% | 73.6% |

| 飲酒リスク者率 ※2023年までは飲酒習慣者率 |

10%未満 | 10% | 11.9% | ※16.8% | ※16.0% | ※15.0% |

| 精密検査受診率 | 100% | 75% | 70.3% | 68.9% | 64.1% | 67.3% |

こころの健康に関する取り組み

専門家によるメンタルヘルスに関するセミナーの提供や、希望者へのカウンセリング実施、セルフケア教育や管理職へのラインケア教育などの予防に関する取り組みや、長期療養からの復職後のサポートまで包括的に実施しています。

ストレスチェック集団分析結果を活用して、人事部と各部署の所属長との職場環境改善を目的とした面談を実施するなど、組織的な取り組みも行っています。

産業医・医療職による相談対応

定期健康診断結果による面談、メンタル不調者への相談対応、高ストレス者面談、長時間残業者面談、海外赴任前後の面談など行うほか、メンタル疾患による長期のお休みをした社員に対しては、復帰プログラムとして、復職後も定期的に産業医による面談、医療職による相談対応などを行いながら通常業務に戻れるようサポートを行っています。

| 目標 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | 100% | 96.3% | 97.0% | 96.4% | |

| 高ストレス者率 | 6.5% | 7.44% | 8.28% | 7.46% | |

| 傷病による休職者率 | 0.3% | 0.48% | 0.54% | 0.41% | |

| アブセンティーイズム (病欠) |

対象者数 | 6,013名 | 5,924名 | 5,841名 | |

| 社員1名あたりの傷病休職・欠勤日数 | 0.6日 | 1.04日 | 0.96日 | 0.97日 | |

| プレゼンティーイズム (生産性) |

回答者数(回答率) | 4,785名(85.2%) | 3,934名(68.2%) | 4,402名(71.4%) | |

| Wfun 13点以下(問題なし)の割合 | 60% | 51.2% | 51.2% | 53.2% | |

| ワークエンゲージメント | 回答者数(回答率) | 5,628名(96.3%) | 5,592名(97.0%) | ー | |

| 新職業性ストレス簡易調査 ワークエンゲージメント10段階評価(10が最高) | 9 | 6.7 | 6.7 | ー |

人間ドック等の受診推進

30歳以上の社員は、定期健康診断の代わりに人間ドック受診を可能とし、定期健康診断であっても胃がん健診、婦人科検診のオプションの補助が受けられるなど、積極的な受診を推進しています。

健診後のフォローについては大塚製薬健康保険組合とも協力して実施しており、2023年度特定保健指導実施率は88%となっています。

リスクマネジメント

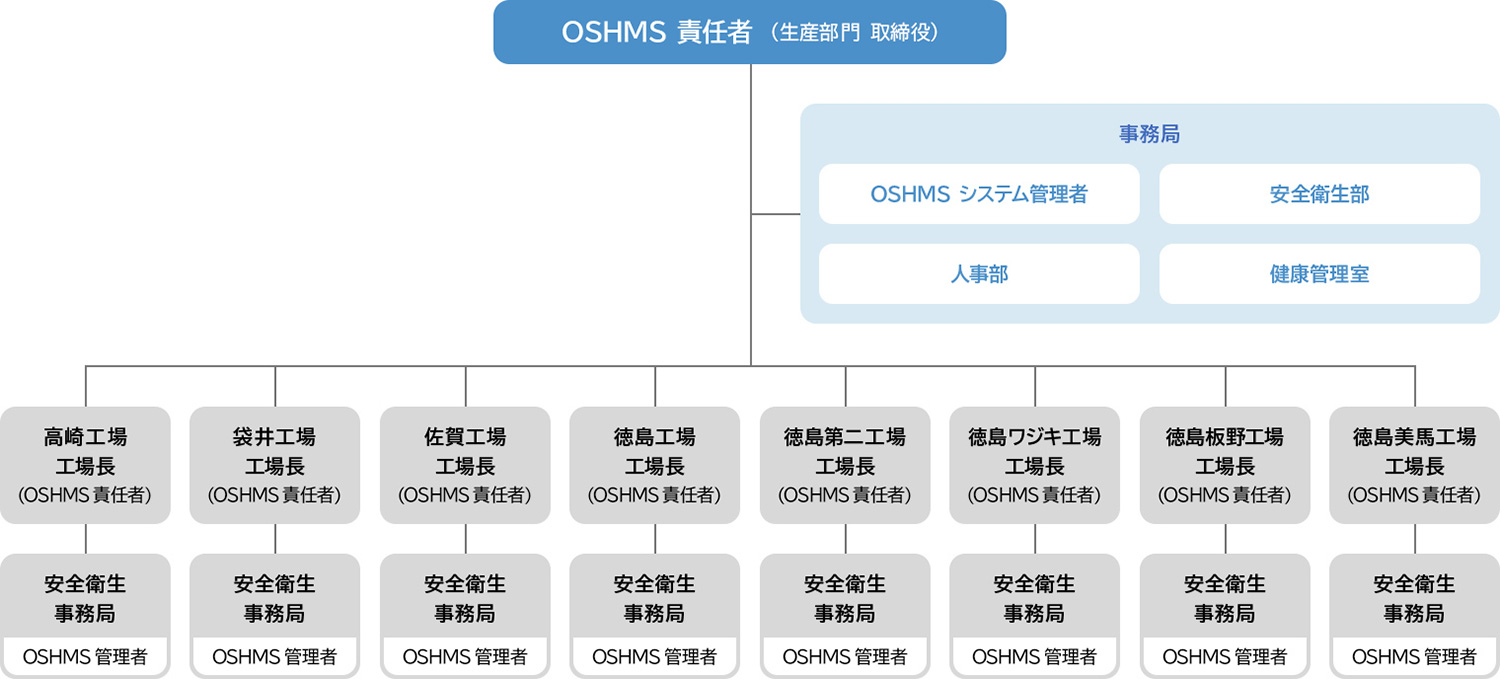

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS*1)の構築・運用

大塚製薬では企業活動に伴って生じる危険性や有害性等のリスク管理を行っています。国内8工場および8研究拠点では OHSAS18001*2 に準じたマネジメントシステムを構築・運用することで、事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」のPDCAサイクルによる一連の過程を定めています。継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、労働災害の防止と労働者の健康増進、さらには快適な職場環境を形成し、事業場の安全衛生水準の向上により継続的な改善を図っています。

また、OSHMS を利用してリスクアセスメントを実施し、危険源の特定、リスク評価を行っています。さらに、法的に実施が義務化されている化学物質のリスクアセスメントについては生産部門および研究部門の全事業場で実施済みです。今後のリスクアセスメント対象物質の追加に関しても化学物質管理者を全事業場で選任し、保護具着用管理責任者と協力しながら化学物質に対する自律的なリスク管理を推進していきます。

ここでは生産部門 OSHMS の安全管理組織・推進体制を例として掲載しています。

- *1OSHMS:労働安全衛生マネジメントシステム(Occupational Safety and Health Management System)

- *2OHSAS18001:国際コンソーシアムによって策定された OSHMS の国際認証規格(Occupational Health and Safety Assessment Series 18001)

労働安全衛生に関するコミュニケーション(安全衛生委員会)

大塚製薬の生産部門および研究部門では法的な要件に基づいた従業員50人以上の全事業場のみならず、50人未満の事業場を含め安全衛生委員会を毎月開催しています。労働安全衛生の視点からの職場巡視も労働安全衛生法に従って実施し、作業管理、作業環境管理、健康管理、労働時間管理等、労働安全衛生教育を適切に展開させるために必要な活動を行い、労働環境の改善につなげています。

労働災害の発生状況

| 労働災害 発生件数 |

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 休業1日以上 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | |

| 死亡災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 労働災害 度数率*3 |

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大塚製薬 | 0.40 | 0.49 | 0.00 | 0.36 | 0.44 | |

| 化学工業 | 0.93 | 1.07 | 1.16 | 1.04 | 1.23 | |

| 全産業 | 1.95 | 2.09 | 2.06 | 2.14 | 2.10 |

- *3度数率=労働災害による1日以上の休業を伴う死傷者数÷延べ実労働時間×1,000,000。化学工業、全産業のデータは、厚生労働省が実施した「労働災害動向調査」過去5年分から引用。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/44-23.html

| 労働災害 強度率*4 |

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大塚製薬 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |

| 化学工業 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | |

| 全産業 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |

- *4強度率=労働災害による労働者の労働損失日数÷延べ実労働時間×1,000。化学工業、全産業のデータは、厚生労働省が実施した「労働災害動向調査」過去5年分から引用。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/44-23.html

転倒災害防止を目的とした機能テストおよび機能改善プログラム

大塚製薬の生産部門および研究部門では「エイジフレンドリーガイドライン」*5を参考に、転倒労災防止や健康増進を目的として「JFEスチール式安全体力®機能テスト」*6を実施しています。

2024年は、国内8工場の社員に対してJFEスチール式安全体力®機能テストを実施しました。対象者は30歳以上の社員、契約社員、派遣社員、および30歳未満の希望者でした。対象者の約89%が実際に参加し、そのうち96%が30歳以上でした。参加者全員に「診断書」、さらに評価レベルの低い参加者には「機能改善プログラム(DVD付)」を配布しました。自身の運動機能を客観的に把握でき、課題が明らかになることから、体調管理や運動習慣を身につけるきっかけにもなっています。

また、課題への対策として、改善メールサポートを3か月間、2週毎に配信を行い、改善プログラム等の実施により、身体機能改善・維持に役立てられています。今後もJFEスチール式安全体力®機能テストを継続することにより、従業員の安全と健康確保につなげたいと考えています。

- *5厚生労働省「エイジフレンドリーガイドライン」リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf - *6第一学習社「JFEスチール式安全体力®機能テスト」

https://www.daiichi-g.co.jp/pr/jfetest/

徳島事業所内で協業する企業を招き安全衛生情報交換会の開催

大塚製薬と協力企業との相互理解を進めるため、2005年から毎年100社以上に対する会議案内を送付し、大塚製薬と協力企業との相互理解を進めるため、安全衛生情報交換会を開催しています。参加した協力企業と安全衛生の取組を共有し、労働災害防止に向けた意識の高揚を図っています。

| 近年のテーマ | ||

|---|---|---|

| 2019年 | 第15回 | 働き方改革元年での安全衛生活動~生産性向上と健康経営に貢献する~ |

| 2020年 | 第16回 | 新しい生活様式の中でのストレス対策~如何に向き合い対処するか~ |

| 2022年 | 第17回 | 新たな化学物質規制を踏まえた自律的な化学物質管理 |

| 2023年 | 第18回 | 足元をみなおして ~原点回帰:職場災害防止への取り組み~ |

| 2024年 | 第19回 | それぞれの防災活動 ~企業を 社員を 家族を守る取り組み~ |

- ※20、22年はウェビナーで開催。21年は新型コロナワクチン職域接種業務対応のため開催せず

サプライヤーの労働安全衛生

大塚製薬では、サプライヤーの労働安全衛生の確保について「大塚グループ サステナブル調達ガイドライン」*7の中で言及しております。具体的には、人権の尊重や安全・衛生的で快適な職場環境の確保や従業員への健康配慮に努めることを要望しています。また「大塚グループサステナブル調達ガイドライン」の内容詳細をサプライヤーの皆さまにご理解いただくことを目的として毎年説明会を行っており、ガイドラインの趣旨に賛同いただいたサプライヤーの皆さまからは同意書を頂いております。今後も大塚製薬はサプライヤーの皆さまとともに労働安全衛生に配慮した取り組みを続けてまいります。

- *7 大塚グループサステナブル調達ガイドライン(サプライヤー向け)

https://www.otsuka.com/jp/csr/society/quality/pdf/procurement_guidelines_jp.pdf

感染症対策

新型コロナウイルスを含めた感染症については、感染拡大予防のため、感染症報告のフローや、感染時対応マニュアルを作成し、各事業所にて迅速な対応ができるように整えています。

インフルエンザ予防接種費用を会社で負担するなど、感染症予防にも力をいれています。

健康の観点からの災害対策

災害対策の1つとして、医療職による健康の観点からの災害対策情報を発信しています。

普段からの備えとしてだけでなく、災害発生時に速やかに活用できるように常に社内ホームページに掲載し、災害発生時に活用しています。

各社員が自身の能力を最大限に発揮し、健康で生き生きと働くために、職場環境の整備を進めています。特に、新しい生活様式に伴い大きく変わった働き方に対応するため、オフィス環境の整備やリモートワークとの両立、社内SNS導入による社員間コミュニケーション促進等、新たな取組を積極的に推進しています。

多様な働き方への対応

出社とリモートワークとの両立を目指し、出社せず在宅でも業務を確実に遂行できるよう、在宅勤務制度を2020年に変更し、在宅勤務により発生する費用の補助を行っています。出社によるコミュニケーションの促進やリモートワークによる集中しやすさなど、利点を生かした働き方によるパフォーマンスの向上を図り、介護や育児などを行っている社員のためのワークライフバランスという観点や、休息時間の確保など、健康に働くための仕組みとしても運用しています。

フリーアドレス

半数以上のオフィスでフリーアドレスを導入しています。出社に加えて在宅でのリモートワークを選択可能にするなど、社員が働きやすい環境づくりを進めています。

保養所、社員食堂

当社社員および家族が利用できる保養所として、自社運営を含む4施設を整備しています。また、各工場の社員食堂では摂取カロリーや栄養バランスを考慮した食事メニューを選択できるよう整備しています。

社内SNSの導入

業務や健康に関する情報以外にも、身近な話題や気づきなどを、社員がそれぞれ発信し、カジュアルでフラットな交流が行われています。趣味や関心が共通する人が集まるコミュニティや社員同士の繋がりが自然に生まれる新たな企画により、部門や世代を越えたコミュニケーションのプラットフォームとして活用されています。

社員の声:

すでに社内SNSで知り合っているので、初対面でも声をかけやすく、働きやすいです。

ここで生まれた交流と人脈が、業務に関する部署を越えた相談にも繋がると思います。

多様な事業を展開している当社において、他の人の仕事も垣間見え、視野が広がります。

長時間労働の是正

上司が部下の業務時間を適切に管理できるよう、残業は事前申告制となっているほか、一部の事業所ではNo残業デーを1日/週設定、また一部の出張所では、Work Life Balance Day(自分のために「何か」をするため、早く帰る日を自らが決める)を設定し、メリハリのある働き方を推進し、2024年の平均残業時間は月4時間となっています。

大塚製薬では、社員の健康維持・増進に取り組むだけでなく、その活動を通じた社会貢献を推進しています。

事業所対抗ウォーキングイベントを通じた地域貢献

年に2回事業所対抗ウォーキングイベントを実施し、優勝事業所名で事業所所在地の自治体へ大塚製薬のニュートラシューティカルズ関連事業製品を寄付する取り組みを行っています。

寄付した製品は、自治体で実施する健康イベント、高齢者の熱中症対策、高校生の部活動などに活用いただいています。

TABLE FOR TWO の活動に参加

「TABLE FOR TWO(TFT)」(「二人の食卓」)は、開発途上国が抱える飢餓や栄養失調と、先進国が抱える肥満の同時解決に向けて、時間と空間を越えて食事を分かち合うというコンセプトの社会貢献プログラムです。1食につき20円を寄付するものとなっており、大塚製薬は、2008年より社員の健康に配慮した食事を提供する一部の社員食堂において、社員と会社がそれぞれ10円を負担する形で本プログラムを開始しており、2024年度は142,180円を寄付いたしました。認定NPO法人TABLE FOR TWOを通じて、発展途上国の子どもたちへ学校給食が提供されます。

相互理解の取り組みを推進

こころのサポーター

こころのサポーター:正しい知識と理解に基づき、傾聴のスキルを学び、家族や同僚等など身近な人に対しての理解を深めることを目的として、厚生労働省が実施している「こころのサポーター養成講座」を一部の事業所で実施しました。

参加者からは、こころの不調は誰にでも起こることであり、傾聴の大切さや、変化に気づくことの大切さなど学ぶことができ、今回学んだ事を社内でも活かしていきたいという意見が多く出ました。

認知症サポーター

認知症に対する正しい知識や理解を深めるため、健康セミナーや介護セミナーを実施し、介護体験者の話として、社員体験談セミナーを実施するとともに、厚生労働省が取り組んでいる認知症サポーター養成講座を実施しています。

254名(※)の社員が認知症サポーターとなっています。

- ※2025年8月時点

- 受講した社員の声

-

認知症の方の気持ちを想像するきっかけになった

娘(受講した社員)がこうやって学んでいることを知ったら、親も少し安心するかなと思います

自分事として捉えることができた、考えるきっかけを与えていただけてよかった。

できることから取り組めばよいと分かった。近所の高齢者にも声をかけてみようと思った

認定・表彰

- 健康経営優良法人~ホワイト500~

- 経済産業省が設計する健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などを顕彰表彰する制度で、2017年に開始されました。

当社は大規模法人~ホワイト500~として2017年以降9年連続で認定されています。

- スポーツエールカンパニー

- スポーツ庁では、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取り組みを実施している企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。当社は2017年の当制度創設以来9年連続で認定されており、「シルバー認定」となりました。

- 東京都スポーツ推進企業

- 東京都では、社員のスポーツ活動の促進に向けて優れた取り組みやスポーツ分野における支援を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定しており、当社は2015年から11年連続で認定されています。