新チームの戦力に手応え

学生駅伝3冠奪取に向け、緻密なコンディショニングとハードワークで春から勝負強さを求める

駒澤大学陸上競技部(駅伝)

仙台育英高校(陸上競技部)

さて、高校・大学の駅伝界には「夏を制する者は駅伝を制する」という格言がある。

2019年度、仙台育英の女子陸上部は、2年ぶりの都大路優勝を目標に掲げ、スタートをきった。ところがエース格のケニア人留学生、エスタ・ムソニ選手(3年)が、ポイントとなる夏合宿で大腿骨を骨折。チームの士気はガタガタと崩れたという。

「優勝を狙うチームには、アクシデントや試練はつきものとはいえ厳しかった。エスタの負傷後は練習の消化も良くなく、チームは優勝を目指して取り組むような雰囲気ではなくなりました」(釜石監督)

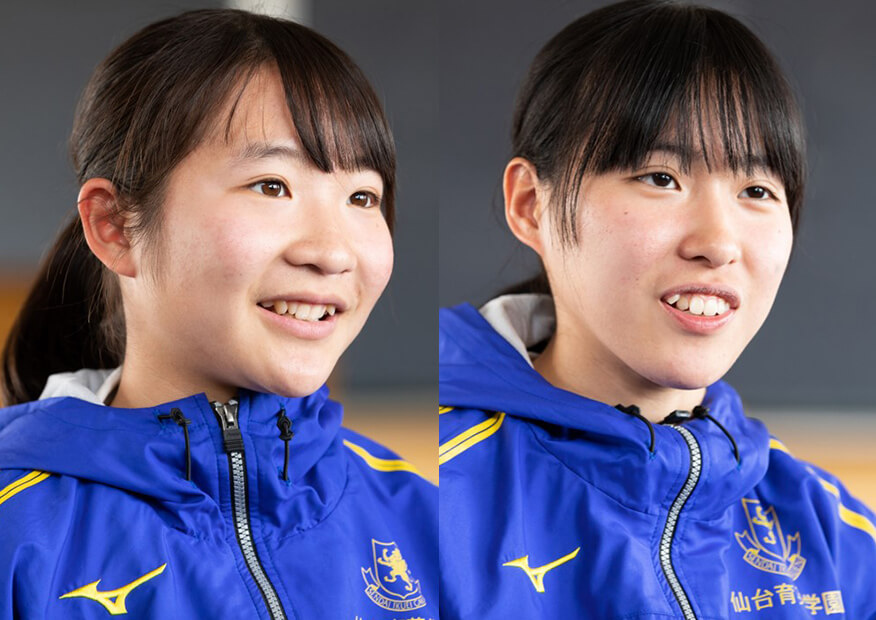

「エスタの負傷で皆、気持ちが落ちていた」と話すのは小海選手。「練習の時に声がけができないなど、雰囲気も悪く、選手同士、支え合うことができていなかった」と振り返る。

「今の状況では優勝は難しい」。そう考えた釜石監督は部員に、目標の再設定を提案した。「新しい目標に沿った練習に舵を切るほうがいいだろう」。厳しい言葉を受け、選手たちは日々、ミーティングを重ねた。

「予想はしていましたが、彼女たちの“優勝”という目標は揺るがなかった。ならば覚悟を決めて頑張ろう、と。そこから少しずつ、軌道に乗ってきた感がありました。

当時、部員のなかでは留学生や強い選手に任せれば、何となく勝てるんじゃないか、という空気もあった。しかし、アクシデントにより、そうはいかないぞ、と感じることができた。全国で勝つには、相当の覚悟と準備が必要です。本気になって取り組まないと、簡単には勝てない。今思えば、そのことがわかるために必要なプロセスだったと思います」(釜石監督)

今大会、優勝候補筆頭と目されていたのは、ディフェンディングチャンピオンの神村学園(鹿児島)だった。仙台育英も予選会の記録で1分以上離され、神村学園の強さは他を圧倒していた。「神村さんとの差は微々たるものではなく、もともと頑張って2位という気持ちでした。でも、万が一は勝てるかもしれない。選手たちは逆にプレッシャーもなく、腹を据えて本番に臨めたと思います」(釜石監督)

監督も、勝負に出る。エース木村梨七選手(3年)を5区、アンカーに据え、カギを握る1区に2年の小海選手、留学生のスター選手がひしめく2区に1年の米澤選手を抜擢。これが見事に当たった。

「神村さんも“木村は1区”と読んでいたと思います。ところがアンカーに据えたことで、4区までに貯金を稼がなくてはいけなくなった。向こうは予想外のオーダーで焦りが出たのではないでしょうか。私は2区の米澤が首位との差を20秒以内に踏みとどまってくれたら“いける”と考えていましたが、6秒差で入ってきた。1、2区で予想外のいい流れを作ってくれました」(釜石監督)

1区を走った小海選手は前年、駅伝本番の2日前に右脚大腿骨を骨折。涙を飲んで欠場したという経緯があった。「今年の全国駅伝では必ず1区を走る」。1年間、強い想いで練習を続けてきた2年生はレース後半、気迫のこもった走りをみせる。

「1区はラスト1.5キロから上り坂がきつくなる。自分は上りが得意だし、それまで何度も上りの練習を重ねていた。自信をもってスパートすれば勝てると思いました」

後続の走者をグングンと離し、2位の神村学園に34秒差をつけて米澤選手に襷を託す。その34秒の貯金が米澤の気持ちに余裕を生んだ。途中、他校の留学生選手に抜かれるものの「それは想定内」(米澤選手)。自分の走りを崩すことなく、3位で3区に襷を渡した。

「(宮城県の)番号を呼ばれ、スタートラインに立った時、どんな順位になっても焦らず走ると心に決めていた。(小海)遥先輩が作ってくれた時間のおかげで、焦らず、最後まで力を出し切れました」

2人がつないだ襷は3区、4区と首位でつながれ、エース木村選手が首位でフィニッシュ。2年ぶり4度目の優勝を決める。その瞬間、競技場に戻る車中にいたという2人。「優勝の瞬間は……見たのかな……(笑)」(米澤選手)。思い出せないという言葉から、満身の力を振り絞った様子が伺える。

「今までやってきた成果がしっかり出せて良かった。最後となる今年もケガなく練習を積んで、もっともっと自分の力を上げていきたいです」(小海選手)

一方の男子も、これまで順風満帆の道のりではなかった。

18年の69回大会までに優勝回数は全国3位の7度。しかし、07年以降、優勝からは遠ざかる。現在の真名子監督が就任したのは2012年4月。以降も予選敗退や全国でも上位入賞を果たせずにいた。

そして、17年に現主力の喜早駿介選手(3年)、吉屋大和選手(3年)らが入学し、久々に3位入賞。しかし、翌18年は再び11位に後退する。

「昨年の高校駅伝で惨敗後、『来年はアベック優勝しよう』と公言。部員には常に『口で言ったことは最後までやり通せ』と伝えていた」

年間を通していいことばかりではなかった、と真名子監督。だが、「今年はいける」という手応えはあった。

「例年、選手には大会2日前にオーダーを言い渡すが、今回は12月の合宿で選手に伝えた。走る区間が早めにわかれば、選手も集中して準備ができる。いつもはギリギリまで迷うが、今年のチームは適材適所を決めやすかった。そこが今までのチームと大きく違った」

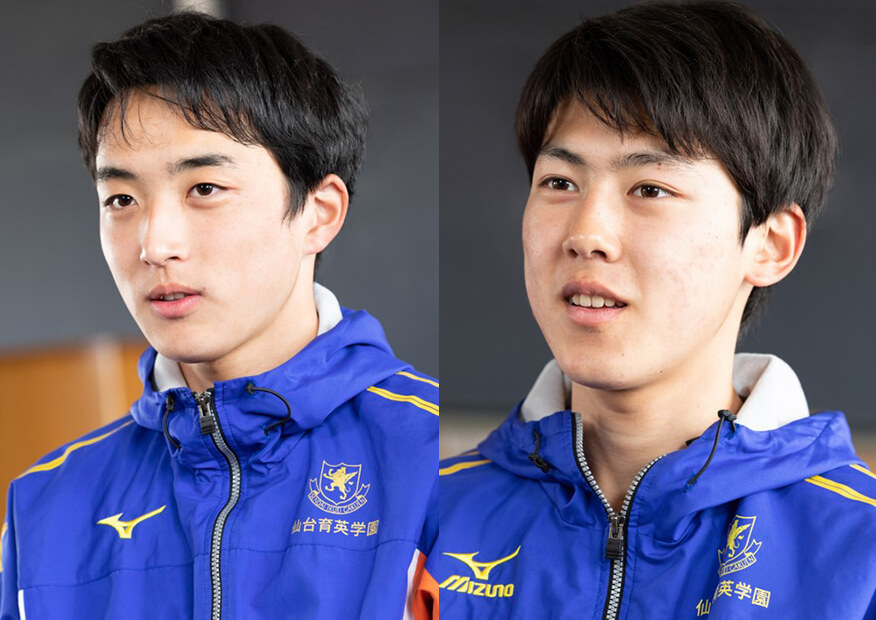

1区は、エースの喜早駿介選手(3年)。まずは6位で、2区の白井選手に襷を渡した。

「喜早さんからの『頑張れ!』という言葉で、やる気のスイッチが入りました。前の選手との差を埋め、近くの選手との差はしっかり広げる。それだけを考えて走りました」(白井選手)

順位を上げ、3位で3区に襷を託す。「勝負は後半」という真名子圭監督のプラン通り、チームは4区で2位となり、ジリジリと首位の倉敷(岡山)に詰め寄った。

そして、6区、ムチリ・ディラング選手(2年)が首位との差を5秒まで縮め、アンカーの7区、吉居選手(1年)につなぐ。

「アップ前にテレビの中継で先輩たちの走りを見ていたら、どんどん差がつまってきた。“勝つしかない”という盛り上がった気持ちでスタートラインに立ちました」

先を行く倉敷の選手にピタリとついたまま、たけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)へ。「ラストの勝負に自信があった。余力がかなりあったのでいけると思いました」という吉居は残り約300メートで勝負を仕掛け、一気に倉敷の選手を抜き去った。

劇的なデッドヒートを制し、フィニッシュテープを切った1年生は、思わず右手の人差し指で高々と掲げる。

「後ろを振り返り、勝ったと確信した時、視界に育英の保護者の方たちが見えた。うれしくなって思わずポーズが出ました」(吉居選手)

男子のレースの中継は競技場の外で、女子チーム全員で観ていた。「1年間、アベック優勝を目標にしてきた。最後は接戦から相手を突き放す展開ですごく感動的でした」(米澤選手)

そして、男子のアンカー・吉居選手は試合前、先にスタートした女子のレースをスタジアムのスクリーンで見守っていたという。「1区の小海選手がラストでぐんぐん上がってきて、素晴らしいスパートだった。すごく感動して、負けていられないという気持ちが生まれました」

そんなコメントを小海選手に伝えると、はにかんだようにとつとつと話す。

「アンカーは結果を決める区間。自分の走りが吉居選手に少しでも勇気を与えられたのであれば良かったです」

今年、前人未到の「2年連続アベック優勝」への期待が高まる仙台育英。ディフェンディングチャンピオンとして、新たな歴史に向かってスタートを切った。

この記事は、2020年4月7日、THE ANSWERに掲載された内容です。

駒澤大学陸上競技部(駅伝)

家長 昭博 選手(サッカー)

進藤 晶子さん(フリーキャスター)

小林香菜(マラソンランナー)

駒澤大学陸上競技部(駅伝)

【スペシャル対談】家長昭博×清武弘嗣

國學院大學陸上競技部(駅伝)

田澤 廉 選手(陸上)

株式会社アースホールディングス

駒澤大学陸上競技部(駅伝)

駒澤大学 大八木弘明監督 × 國學院大學 前田康弘監督

駒澤大学陸上競技部(駅伝)

藤島部屋(相撲)

中野 陽子 さん(マラソンランナー)

ひがし北海道クレインズ(アイスホッケー)

フジタクシーグループ

駒澤大学陸上競技部(駅伝)

駅伝チーム

サンロッカーズ渋谷(バスケットボール)

白樺学園高校(スピードスケート)

静岡学園高校(サッカー)

仙台育英高校(陸上競技部)

中央大学(自転車競技部)

柳 雅幸さん(メイデンカンパニー PR)

井上 大仁 選手(マラソン)

セコム株式会社

天野 和明 さん(登山家)

塩谷 司 選手(サッカー)

東海大学付属仰星高等学校(ラグビー)

前橋育英高校(サッカー)

栃木ブレックス(バスケットボール)